[Cinéma] L’Affaire Vinča Curie : guerre froide et radiations

2 minutes de lecture

Dans le sillage des feuilletons Chernobyl et The Days, sur les catastrophes nucléaires survenues en Ukraine, en 1986, et au Japon, en 2011, à Fukushima, vient de sortir sur les écrans un film nettement moins spectaculaire, mais tout aussi instructif, autour de la recherche scientifique contre les effets de la radioactivité sur le corps humain.

Tiré de faits réels, L’Affaire Vinča Curie, du réalisateur serbe Dragan Bjelogrlić, prend pour contexte la guerre froide, l’année 1958 en particulier, et nous raconte l’histoire de quatre ingénieurs yougoslaves d’une centrale nucléaire, gravement irradiés au cours d’une mission secrète et envoyés en urgence à Paris se faire soigner à l’Institut Curie.

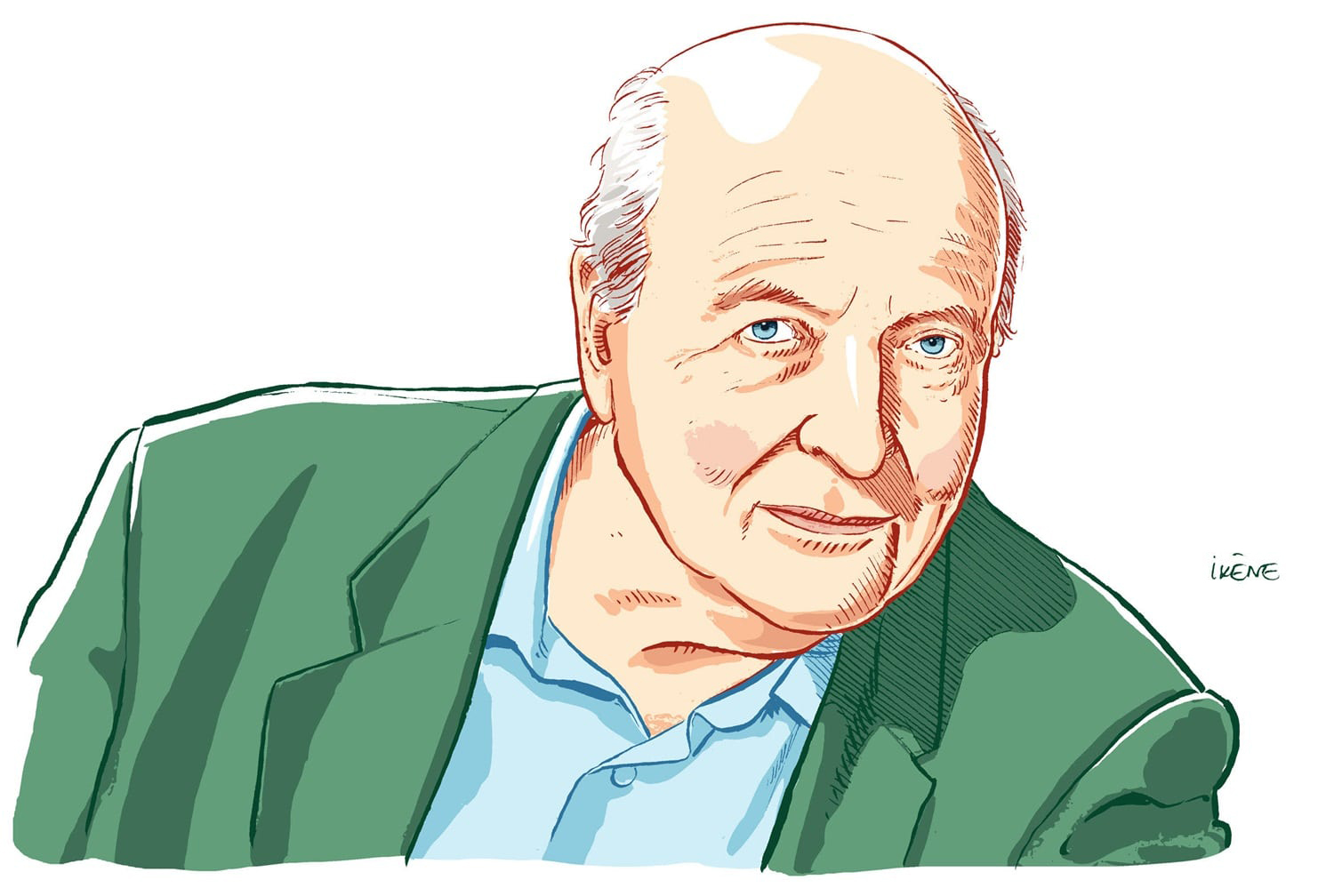

Fortement soupçonnés par les autorités françaises d’avoir œuvré à l’élaboration de la bombe atomique pour le régime communiste de Tito, les quatre patients sont rapidement pris en charge par le professeur Mathé, chercheur opiniâtre et ancien résistant, incarné à l’écran par Alexis Manenti.

Froid, impénétrable, taiseux, mais néanmoins consciencieux, ce gaulliste convaincu met de côté ses idées anticommunistes et accepte de s’investir de plus belle dans ses travaux, jusque-là expérimentés exclusivement sur des souris de laboratoire, visant à guérir les effets de la radioactivité par la greffe de moelle osseuse – une entreprise encore inédite à l’époque qui permit, par la suite, des avancées considérables dans le traitement de la leucémie.

Empruntant aussi bien les codes du drame intimiste que du récit d’espionnage, le film de Bjelogrlić repose sur deux axes fondamentaux : tout d’abord, le discours consistant à célébrer la recherche scientifique, pourvu qu’elle aille dans le sens de l’humanité et se refuse à provoquer le chaos et la destruction - la foi dans le progrès n’est donc pas totalement jetée aux oubliettes -, et, enfin, le discours assez convenu de la solidarité entre les peuples par-delà les frontières, les nations et les idéologies.

Illustrant ce second propos, la relation complexe qui lie le professeur Mathé à son confrère (et patient) le professeur Popović, teintée de défiance, de responsabilité, de respect et enfin d’estime, est le noyau dur autour duquel gravitent les éléments du récit. Dans le rôle de ce scientifique yougoslave habité d’un profond sentiment de culpabilité, Radivoje Bukvic, acteur franco-serbe, crève l’écran à chaque apparition, fait de l’ombre à son partenaire Alexis Manenti et parvient presque à nous faire oublier les faiblesses d’une mise en scène par trop prosaïque à base de procédés faciles (les flash-back), de champs et contrechamps, de décors fauchés et de reconstitution minimaliste.

À voir pour la leçon d’Histoire.

3 étoiles sur 5

Un commentaire

Malgré quelques maladresses dans la réalisation c’est un bon film …il faut y aller.