3 février 1830 : La France, actrice de l’indépendance grecque

Le 3 février 1830 marque une date cruciale, dans l'histoire de la Grèce moderne : la reconnaissance officielle de son indépendance après des siècles de domination ottomane. Cet événement, fruit d’une insurrection héroïque et d’une intense activité diplomatique, s’inscrit dans un contexte de bouleversements profonds en Europe et au sein de l’Empire ottoman. La naissance de l’État grec marque non seulement l’émergence d’une nation nouvelle sur la scène internationale, grâce au soutien de la France notamment, mais aussi le début du déclin irrémédiable de l’Empire ottoman, qui perd progressivement son emprise sur les Balkans.

La domination ottomane et les prémices de la révolte

Depuis la chute de Constantinople, en 1453, la Grèce est sous le joug de l'Empire ottoman. Durant près de quatre siècles, les Grecs subissent alors une domination étrangère, mais réussissent néanmoins à conserver leur identité culturelle et religieuse. Au début du XIXe siècle, inspirés par les idéaux des Lumières et les mouvements révolutionnaires en Europe, des mouvements indépendantistes voient secrètement le jour afin de préparer le terrain pour une insurrection nationale.

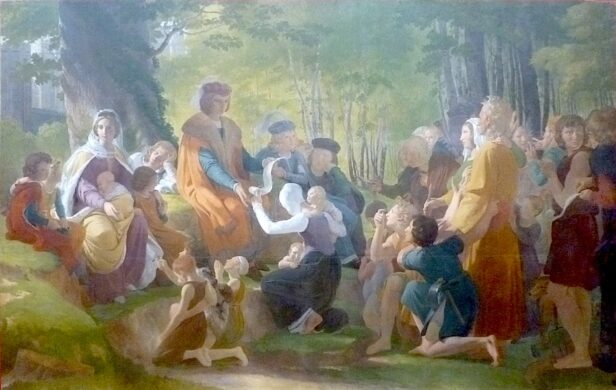

Un élan de philhellénisme en Europe

Galvanisés par les succès des révolutions américaine et française, les patriotes grecs déclenchent, en mars 1821, des révoltes simultanées dans plusieurs régions de la Grèce. Malgré des succès initiaux, les forces ottomanes répriment violemment les insurgés, commettant des massacres, notamment celui de Chios, en 1822, qui choque l'opinion publique européenne. Ces atrocités suscitent un élan de philhellénisme en Europe, où de nombreux intellectuels, politiques, militaires et artistes apportent leur soutien à la cause grecque, notamment le Britannique Lord Byron ou encore le Français Victor Hugo, qui écrivit le poème L'Enfant, en 1828, après les massacres de Chios. Dans Le Comte de Monte-Cristo (publié en 1844), Alexandre Dumas inscrira un épisode de son roman - la chute de Fernand Mondego, devenu le général comte de Morcerf, pair de France - dans le contexte de cette guerre d'indépendance en faisant témoigner la fille (inventée) du pacha de Janina, héros de l'indépendance grecque, trahi par Mondego.

Face à la résistance grecque et sous la pression de l'opinion publique, les grandes puissances européennes, notamment la Grande-Bretagne, la France et la Russie, décident d'intervenir. Le 20 octobre 1827, la bataille navale de Navarin constitue un tournant décisif : la flotte ottomane est anéantie par les escadres britanniques, françaises et russes. Cet événement force alors l’Empire ottoman à reconsidérer sa position et ouvre la voie à des négociations diplomatiques en faveur des insurgés.

Le protocole de Londres

Sous l’impulsion des grandes puissances européennes, des négociations s’ouvrent pour trancher la question grecque. Celles-ci aboutissent au protocole de Londres du 3 février 1830 qui proclame officiellement la Grèce comme un État indépendant, sous la protection de la Grande-Bretagne, de la France et de la Russie. Il fut signé pour le roi Charles X par Adrien de Montmorency-Laval, duc de Laval (1768-1837), ambassadeur près la cour de Saint-James. Toutefois, la souveraineté grecque demeure limitée : le territoire du nouvel État se restreint au Péloponnèse, à la région d’Athènes et aux îles Cyclades.

Les conséquences de l'indépendance

Cependant, l’indépendance ne signifie pas pour autant la stabilité politique. En 1827, l'aristocrate d'origine vénitienne Jean Capo d'Istria est nommé gouverneur du premier État grec indépendant, mais son gouvernement autoritaire suscite de vives oppositions. Il est finalement assassiné en 1831, plongeant le pays dans l’instabilité. Les puissances européennes imposent alors une monarchie héréditaire et choisissent Othon de Bavière comme premier roi de Grèce en 1832. Ce dernier, selon l’historien Michel Pastoureau, aurait choisi les couleurs bleue et blanche du drapeau grec en hommage à ses origines bavaroises. Son règne est alors marqué par de nombreuses tensions, notamment en raison de son autoritarisme et de son incapacité à répondre aux aspirations démocratiques du peuple grec. Il sera renversé en 1862 et, après des tractations internationales, les Grecs firent appel à Guillaume de Danemark (1845-1913), fils du roi Christian IX, qui devint le roi Georges Ier des Hellènes.

Néanmoins, à son indépendance, la nouvelle Grèce indépendante ne possède qu’une partie des territoires peuplés de Grecs. Dès lors, la « Grande Idée » devient un objectif central de la politique grecque : réunir sous une même souveraineté l’ensemble des territoires helléniques encore sous domination ottomane. Cet objectif sera alors poursuivi tout au long du XIXe siècle et ne sera véritablement atteint qu’à l’issue des guerres balkaniques de 1912-1913 et de la Première Guerre mondiale, qui marqueront la dislocation finale d’un Empire ottoman à bout de souffle.

*

**

L'Enfant

Victor Hugo, Les Orientales

Les Turcs ont passé là. Tout est ruine et deuil.

Chio, l’île des vins, n’est plus qu’un sombre écueil,

Chio, qu’ombrageaient les charmilles,

Chio, qui dans les flots reflétait ses grands bois,

Ses coteaux, ses palais, et le soir quelquefois

Un chœur dansant de jeunes filles.

Tout est désert. Mais non ; seul près des murs noircis,

Un enfant aux yeux bleus, un enfant grec, assis,

Courbait sa tête humiliée ;

Il avait pour asile, il avait pour appui

Une blanche aubépine, une fleur, comme lui

Dans le grand ravage oubliée.

Ah ! pauvre enfant, pieds nus sur les rocs anguleux !

Hélas ! pour essuyer les pleurs de tes yeux bleus

Comme le ciel et comme l’onde,

Pour que dans leur azur, de larmes orageux,

Passe le vif éclair de la joie et des jeux,

Pour relever ta tête blonde,

Que veux-tu ? Bel enfant, que te faut-il donner

Pour rattacher gaîment et gaîment ramener

En boucles sur ta blanche épaule

Ces cheveux, qui du fer n’ont pas subi l’affront,

Et qui pleurent épars autour de ton beau front,

Comme les feuilles sur le saule ?

Qui pourrait dissiper tes chagrins nébuleux ?

Est-ce d’avoir ce lys, bleu comme tes yeux bleus,

Qui d’Iran borde le puits sombre ?

Ou le fruit du tuba, de cet arbre si grand,

Qu’un cheval au galop met, toujours en courant,

Cent ans à sortir de son ombre ?

Veux-tu, pour me sourire, un bel oiseau des bois,

Qui chante avec un chant plus doux que le hautbois,

Plus éclatant que les cymbales ?

Que veux-tu ? fleur, beau fruit, ou l’oiseau merveilleux ?

– Ami, dit l’enfant grec, dit l’enfant aux yeux bleus,

Je veux de la poudre et des balles.

Pour ne rien rater

Les plus lus du jour

LES PLUS LUS DU JOUR

6 commentaires

Excellent article, merci beaucoup. Il n’est pas inutile de rappeler parfois l’histoire insuffisamment connue de nos voisins en Europe, et de rappeler tout particulièrement les méfaits innombrables de l’empire ottoman dont les conséquences ont perduré bien après l’effondrement de cet empire. Par exemple la guerre des Balkans des années 1992-1999. Ce rappel permet aussi de prêter une attention toute particulière aux velléités d’Erdogan de recréer ce fameux empire ottoman. Il faut se rappeler cette phrase bien connue «ceux qui ignorent l’histoire sont condamnés à la revivre ».

Oui un superbe article..rappeler le danger que présente aujourd’hui la Turquie et ses velléité de reconquête..Il ne serait pas inutile de rappeler que c’est cette mêmes armee franco britanique la même année qui est venue mettre de l’ordre dans les régions dominees par les pirates qui deviendront l’algerie ,département français..

Très bel article. Merci.

« insurrection nationale ». Les mots clef sont là : Le XIX ème siècle est celui de l’émergence des NATIONS. Les révolutions américaines et française, sont la naissance du concept national. Le Bonapartisme c’est le principe des nationalités (qui se retournera contre lui). Tout le XIX siècle sera dominé par la question de la formation et de l’indépendance des nations et de la réalisation des unités nationales. Italie, Allemagne, Grèce, Hongrie, Pologne, etc. Le Sionisme qui naît au XIX siècle est avant tout l’idée de réunir les peuples juifs dans une Nation.

Oui, la démocratie ne peut exister que dans le cadre d’une nation (1 peuple + 1 culture + 1 territoire). Toute puissance politique supra-nationale est, par nature, dictatoriale : pour qu’il y ait démocratie, il faut qu’il y ait un peuple unis par une culture commune, qui vote ses propres lois applicables sur son territoire.

Tout empire, tel l’union européenne, ne pourra jamais être démocratique, par nature. Il ne peut pas émettre de lois voulues par des peuples différents, de cultures différentes, de géographies différentes, d’économies différentes, de niveaux de vie différents et donc d’aspirations différentes.

D’ailleurs, les faits le montrent, tout va mal en étant soumis au dictats de l’u.e. Inutile de s’entêter, sortons-en si l’on a un peu de bon sens (et de volonté ?).

Le bonapartisme c’est le principe des nationalité? D’ où l’annexion par Bonaparte à la France de territoire où il n’ y avait pas des peuples étrangers à la France ? N’est ce pas plutôt Bonaparte, l’impérial, qui s’ est retourné contre le principe national ?