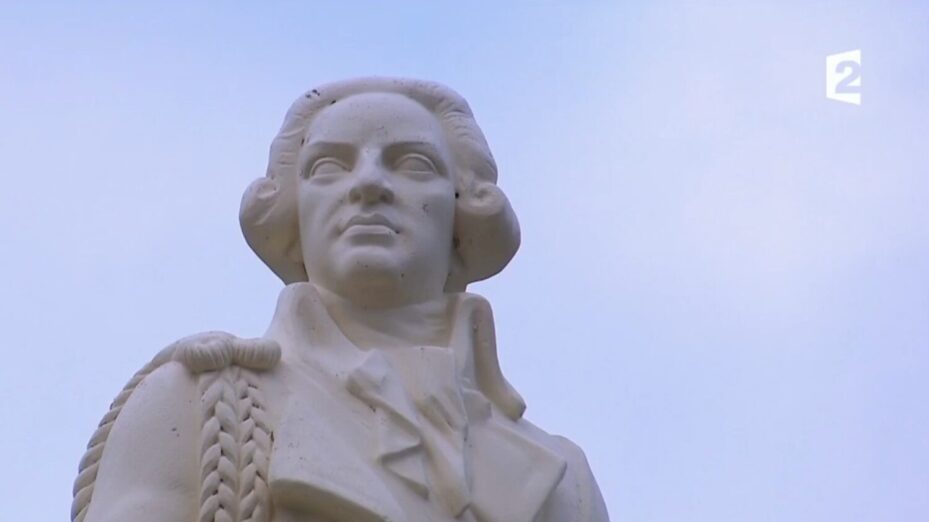

6 avril 1725 : Paoli, le rêve brisé d’une Corse indépendante

Il y a exactement 300 ans, le 6 avril 1725, naissait à Morosaglia, au cœur de la région corse de la Castagniccia, un homme d’exception promis à une vie des plus tumultueuses : Filippo Antonio Pasquale di Paoli, plus connu sous le nom de Pascal Paoli. Cette figure emblématique de l’Histoire corse fit de sa vie un véritable champ de bataille pour l’indépendance de son île. Pourtant, son héritage dépasse largement les frontières de la Corse. En effet, il influença aussi, bien malgré lui, le destin de l’Europe à travers un jeune Corse du nom de Napoléon Bonaparte, qui le considéra un temps comme son modèle.

Une jeunesse éclairée par l’exil et la philosophie

Fils cadet de Giacinto Paoli, un farouche opposant à la domination génoise sur la Corse, le jeune Pascal grandit dans un climat d’insoumission et d’aspiration à l’indépendance. En 1739, son père, battu par Gênes, est contraint à un exil napolitain avec toute sa famille. C’est là que Pascal se forme à l’art militaire, tout en se passionnant pour les auteurs antiques et les penseurs des Lumières. Cette double formation, intellectuelle et stratégique, lui sera alors précieuse lorsqu’il revient en Corse en 1755 et devient le chef de son peuple, qui le nomme général. Porté par l’élan populaire et fort de son autorité, il défie Gênes et proclame l’indépendance de l’île… un 14 juillet.

Le rêve de l’indépendance corse

Désormais à la tête de sa jeune république, Paoli dote la Corse d’une administration moderne, d’un système judiciaire réformé, d’une monnaie propre et, surtout, d’une Constitution originale inspirée des idées des Lumières. Mais les équilibres internationaux et les vents tumultueux de l’Histoire viennent mettre un terme à cette expérimentation politique audacieuse. En effet, Gênes, incapable de reprendre le contrôle de l’île, cède ses droits de domination sur la Corse à la France de Louis XV en échange de deux millions de livres, suite à la signature du traité de Versailles du 15 mai 1768.

Refusant que la liberté corse soit monnayée sans le consentement de son peuple, Paoli décide de prendre les armes. Son combat culmine alors à la bataille de Ponte-Novo, le 8 mai 1769, où il est défait par les troupes françaises. Refusant la soumission et l'échec, il prend le chemin de l’exil vers l’Angleterre. Cette année-là marque alors la fin de l’indépendance corse, mais aussi la naissance, le 15 août, à Ajaccio, d’un certain Napoléon Bonaparte. Celui-ci écrira plus tard : « Je naquis quand la patrie périssait. 30.000 Français, vomis sur nos côtes, noyant le trône de la liberté dans des flots de sang, tel fut le spectacle odieux qui vint le premier frapper mes regards. »

De l’admiration à la rupture

Dès sa prime jeunesse, Napoléon voue une admiration sincère envers Paoli. Élève au collège de Brienne, il subit moqueries et humiliations à cause de son accent corse et de sa difficulté à parler le français. Bonaparte trouve alors refuge dans le souvenir de la grandeur incarnée par Paoli. Lorsque ce dernier revient en Corse en 1790, amnistié par la Révolution, Napoléon tente ainsi de se rapprocher de son modèle, espérant servir sa cause. Il lui écrit plusieurs lettres dans lesquelles il se présente comme son « très humble et très obéissant serviteur ».

Mais les liens étroits de la famille Bonaparte avec la France révolutionnaire suscitent la méfiance des paolistes, qui la soupçonnent d’être plus française que corse. À cela s’ajoute, également, l’hostilité de Paoli envers les excès de la Terreur, qu’il juge incompatible avec ses idéaux. Ainsi, en 1793, il rompt avec la Révolution et finit par être déclaré « traître à la République française ». La répression est alors féroce, en Corse : les partisans de la France sont pourchassés et leurs biens sont confisqués. La maison des Bonaparte est ainsi incendiée et toute la famille doit fuir en France. Cet épisode marque alors profondément Napoléon, qui ne pardonnera jamais à Paoli et à la Corse. Il confiera, plus tard : « La Corse est un inconvénient pour la France, mais elle existe. M. de Choiseul disait que si, d’un coup de trident, on pouvait la mettre sous la mer, il faudrait le faire. Il avait raison ; cela est une verrue. »

Dernier voyage

Devenu le symbole de la résistance à la Révolution, Paoli est acclamé en 1794 comme le « Père de la Patrie » par les Corses. Pour éviter une riposte sanglante de la part de la France, il se tourne vers l’Angleterre pour le protéger et avec laquelle il avait tissé de solides liens, durant son exil. Ainsi naît l’éphémère royaume anglo-corse. Cependant, en 1795, Paoli, âgé de 70 ans, choisit de se retirer de la vie politique, convaincu que l’avenir de l’île doit désormais reposer sur d’autres épaules. Il quitte ainsi la Corse pour Londres sur invitation du roi George III. En 1796, il y apprend avec amertume que la France a pris sa revanche en reconquérant l'île de Beauté, désormais réintégrée à la République.

Paoli meurt à Londres le 5 février 1807 et est inhumé au cimetière de Saint-Pancrace. Comme Napoléon, il connaîtra plus tard un « retour des cendres » lorsqu’en 1889, ses restes furent rapatriés en Corse. Depuis, l’ancien général repose dans sa maison natale de Morosaglia, transformée aujourd'hui en musée départemental. Néanmoins, Pascal Paoli reste toujours, trois siècles après sa naissance, le symbole d’une Corse fière, éclairée et résolument tournée vers sa liberté. Son rêve d’indépendance, bien qu’avorté, a profondément marqué l’histoire de l’île et continue de résonner encore aujourd’hui, alors que la question de l’autonomie corse refait régulièrement surface dans le débat national. Ainsi, l’héritage politique et moral de Paoli demeure vivant plus que jamais.

Pour ne rien rater

Les plus lus du jour

LES PLUS LUS DU JOUR

7 commentaires

A cette nuance près qu’en 2025, soit trois siècles plus tard, la tendance de la mondialisation triomphante n’est plus guère aux indépendances quelles qu’elles soient.

On peut donc aussi imaginer qu’en dépit de la situation pitoyable des restes de la France, personne, et en particulier les Corses, ne voit clairement l’intérêt que la patrie de Napoléon aurait à se risquer avec quelque bon apôtre que ce soit.

Napoléon a trahi Paoli et je n’ai jamais considéré M. Bonaparte comme un grand corse.

» Cet épisode marque alors profondément Napoléon ». A l’évidence, même quand on se prétend révolutionnaire, républicain et démocrate, il ne faut pas s’attaquer à sa propre famille et à ses biens. Ca n’a pas changé.

Que cherchez-vous en racontant cette » merveilleuse » histoire, pas si merveilleuse que ça, d’ailleurs. Sans doute un brevet de servitude à la Corse anglaise. Désolé de vous contredire mais ce n’est pas quelques écervelés ou irréfléchis qui en font référence qui effaceront la lâcheté de vouloir par dépit s’inféoder à l’Angleterre.

signé un Paoli d’aujourd’hui

Excellent

Foin de poncifs! Le grand mérite caché de Paoli est d’avoir donné à la France l’Empereur Napoléon en le chassant violemment de Corse où il se serait embourbé dans des querelles intestines.

Parfaitement exact, mais c’est d’ailleurs le seul