[EXPO] Le musée Rodin tendance woke : sus à la grossophobie et au mâle blanc !

Avec « Corps In-visibles », le musée Rodin se penche sur le célèbre monument à Balzac. Sa genèse fut compliquée. Le commanditaire, la Société des gens de lettres, n’en voulut point. Il y avait de quoi dire. Mais le propos de l’exposition tire vers une démonstration wokiste, plutôt alambiquée.

Dès l’entrée, une vidéo surprend. On y voit le taguage, le déboulonnage, la dépose, la mise à l’eau de statues : Léopold II, Robert Milligan, Robert E. Lee, Christophe Colomb. La statuaire publique fait ainsi « l’objet d’une nouvelle attention », selon les mots du musée, pour décrire cet iconoclasme. Quelle imprudence qu’un éloge du vandalisme dans un musée empli de belles sculptures ! Quelle contradiction avec le règlement du musée qui interdit de « toucher les œuvres », d’« apposer des graffitis, inscriptions, marques ou salissures en tout endroit du musée » !

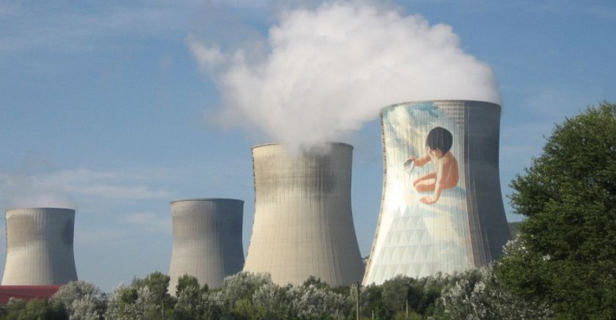

Auguste Rodin, Balzac, étude de nu au gros ventre, sans tête, plâtre, 1894 © musée Rodin, photo Christian Baraja

Balzac avait du ventre

C’est en 1891 que la Société des gens de lettres, dirigée par Émile Zola, commanda à Rodin une statue de Balzac. Rodin s’y mit avec passion. Il voulut d’abord être réaliste, se renseigna sur la conformation de l’écrivain. Il retrouva son tailleur. Il prit pour le portraiturer un charretier tourangeau qui ressemblait à l’écrivain. Les études se multiplient : visage, corps. Les gens de lettres harcèlent Rodin pour avoir leur monument. Agacé, en 1894, Rodin rend l’avance qu’ils lui ont accordée.

Second désaccord : la Société des gens de lettres trouve les projets de Rodin trop rondouillards. Rodin entame une seconde phase de recherches, un Balzac drapé, vêtu d’une robe de moine ou de chambre. Il plâtre une robe de chambre pour étudier comment bâtir ce corps caché. En 1898, il expose sa version définitive, un plâtre plus grand que nature et si peu conventionnel que la Société des gens de lettres le refuse. La question passionne le Tout-Paris, le monde de l’art, le monde des lettres. L’affaire Dreyfus s’en mêle : prudent, Rodin refuse une souscription où trop de dreyfusards figureraient.

Auguste Rodin, Balzac, masque souriant, plâtre, 1891 © agence photographique du musée Rodin, Pauline Hisbacq

La fin de « l’homme blanc triomphant »

La sculpture a donc été « annulée » (« cancelée »), selon le musée Rodin. Analyse outrée. Nous sommes en présence de commanditaires qui estimaient que le projet ne correspondaient pas à leurs attentes. À tort, certainement. Ils étaient aussi grossophobes, puisqu’ils auraient voulu un Balzac plus mince. Tout cela paraît tiré par les cheveux. Mais Rodin lui aussi est coupable : n’a-t-il pas tendu « vers une idéalisation du corps », ce qui « invite à s’interroger sur les enjeux actuels liés à la grossophobie et la mise à l’écart de nombreux corps divergeant de la "norme" » ?

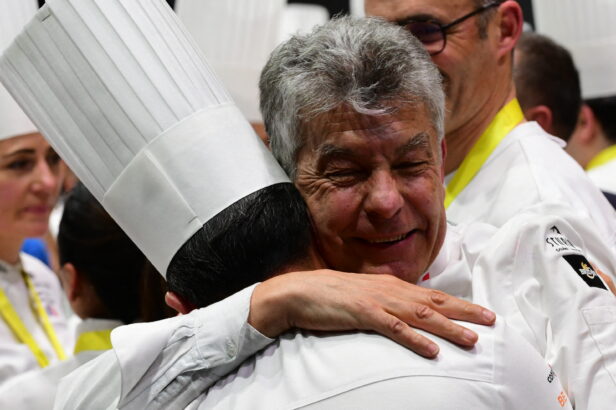

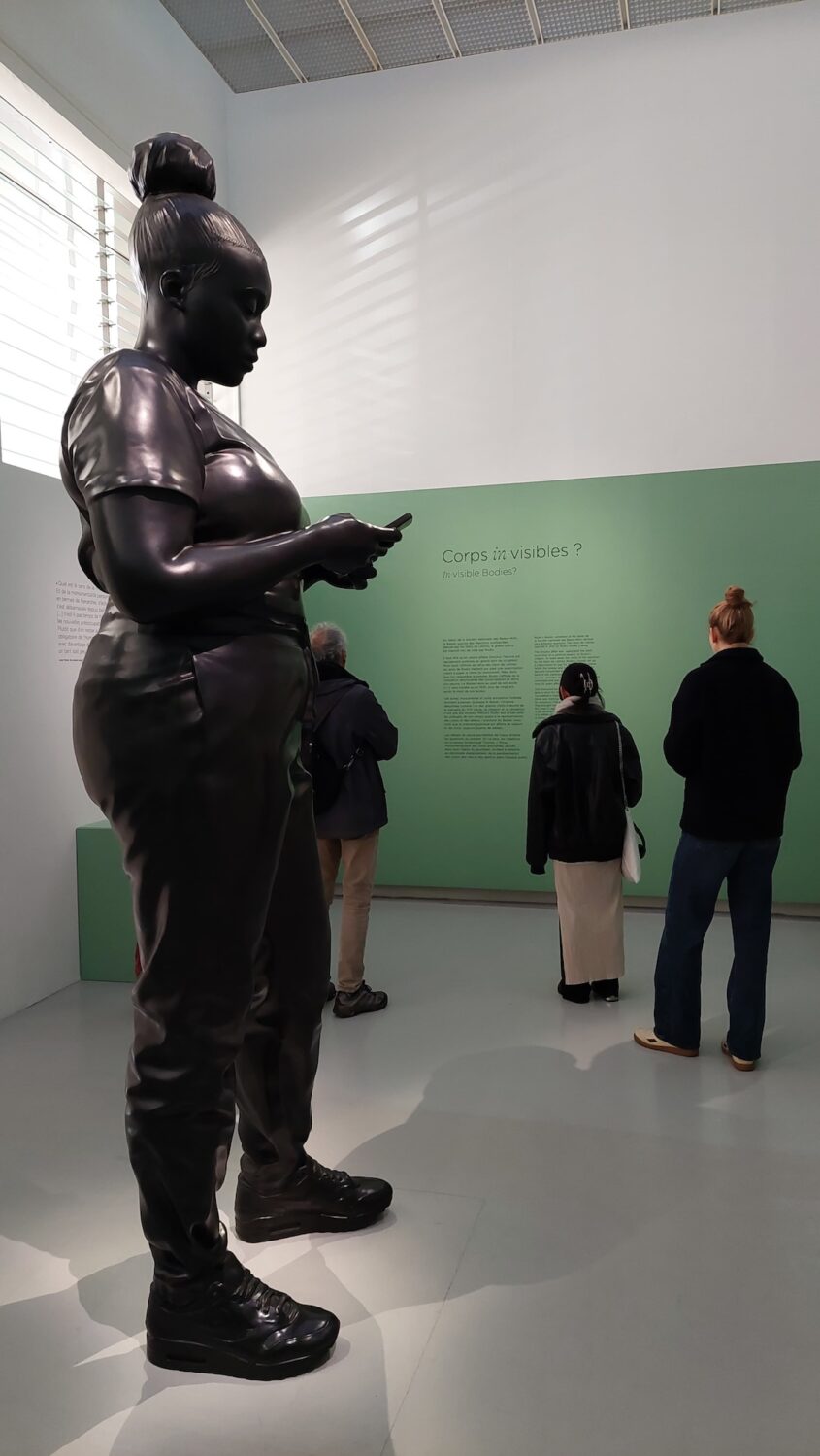

Pour bien enfoncer le clou, une citation de Laure Murat appelle à dépasser « la figuration obligatoire de l’homme blanc triomphant » (sic) et l’expo se clôt avec une grande sculpture de Thomas J. Price : une Noire anonyme en jogging. Jusqu’à cet artiste « racisé », il y avait peu de statues de femmes noires, en Grande-Bretagne, et « elles étaient l’œuvre d’artistes blancs », déplorait le Guardian. Ouvrez grand la porte au sexisme et au racisme anti-Blanc.

Triomphe de l’académisme

Que dire de l’œuvre de Price (voir photo ci-dessous) ? Elle ne dépasse pas le niveau moyen d’une statue de square. Très IIIe République dans son ambition, elle est exactement ce en quoi Rodin se démarquait. Les littérateurs fin de siècle qui ne voulaient pas du Rodin auraient adoré le Price. Corollaire : les introducteurs du wokisme à l’hôtel Biron ont le même degré de compréhension plastique que les membres de la Société des gens de lettres. Le maître de Meudon aurait été bien surpris de ce retour d’un certain académisme venant lui prouver, dans son ancien atelier même, qu’il avait commis un péché en ne tirant pas, du bon vieux Balzac, un Bouddha ou un Botero.

En fin d’exposition, l’oeuvre de Thomas J Price, Reaching Out, 2020. Courtesy of the artist and Hauser & Wirth. © Samuel Martin

Pour ne rien rater

Les plus lus du jour

Un vert manteau de mosquées