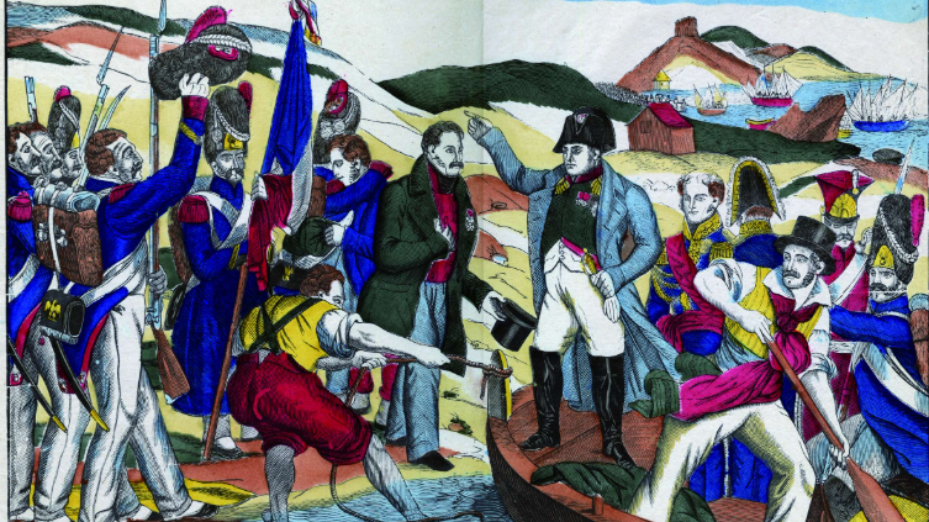

Le Vol de l’aigle : 1er mars 1815, Napoléon débarque en France

Le 1er mars 1815, il y a tout juste 210 ans, Napoléon posait le pied sur la plage de Golfe-Juan près d'Antibes, retrouvant ainsi le sol de France qu’il n’avait pas foulé depuis plus de dix mois, après son abdication et son exil sur l'île d'Elbe. Le 26 février, alors que l’Europe pensait en avoir fini avec lui, il avait embarqué sur L'Inconstant, escorté par six autre bateaux. L’Empereur déchu avait préparé en secret son retour. Cette évasion audacieuse allait marquer le début des Cent-Jours et bouleverser, une fois de plus, le destin du Vieux Continent. L’Aigle reprenait son envol.

La vie à l’île d’Elbe

Après sa défaite en 1814, les monarchies coalisées accordèrent à Napoléon la souveraineté de l’île d’Elbe, un modeste territoire de 224 km2 situé au large de la Toscane, en pleine Méditerranée. Malgré l’exiguïté de son nouveau royaume, l’Empereur ne demeura pas inactif : il organisa une cour autour de sa personne, renforça l’administration locale, développa les infrastructures et s’efforça de maintenir une armée de quelques centaines d’hommes. Mais très vite, il comprit que son règne serait éphémère.

Pendant ce temps, en France, le roi Louis XVIII était impopulaire et son autorité restait fragile. La France demeurait sous occupation étrangère, une partie de l’administration napoléonienne avait été maintenue et les soldats de la Grande Armée, humiliés, n’acceptaient pas leur défaite. Certains craignaient également que les Bourbons ne tentent de restaurer l’Ancien Régime et ses privilèges. Quant aux monarchies coalisées, absorbées par le congrès de Vienne, elles considéraient le cas Napoléon comme réglé et s’affairaient à redessiner la carte de l’Europe pour préserver l’équilibre des puissances. Voyant une chance dans ce contexte, Napoléon décida que l’heure de son retour avait sonné.

La fuite audacieuse du 26 février

L’Empereur précipita son départ lorsqu’il apprit que les pensions destinées à financer son petit royaume ne lui étaient plus versées, que son épouse ainsi que l’Aiglon ne le rejoindraient jamais et que des rumeurs faisaient état d’un possible transfert vers une île plus éloignée, peut-être dans le sud de l’Atlantique.

Bravant alors les risques, il embarqua le soir du 26 février 1815 à bord de sept petits navires avec 1.100 hommes.

L’Inconstant fut peint aux couleurs de la marine marchande pour éviter d’attirer l’attention. En effet, l’entreprise était périlleuse : la flotte anglaise croisait en Méditerranée et une interception aurait signifié sa capture, voire sa mort. Fort heureusement, Napoléon navigua sous de bonnes étoiles et aucun navire ennemi ne réussit à l’intercepter.

Le débarquement à Golfe-Juan

Après le débarquement à Golfe-Juan, pour remonter vers Paris, plutôt que de risquer une confrontation dans une Provence plutôt royaliste, Napoléon choisit une route plus sûre : la traversée des Alpes.

Afin de rallier ses anciens soldats et le peuple français, il fit distribuer un manifeste annonçant sa victoire future :

« Venez vous ranger sous les drapeaux de votre Chef. Son existence ne se compose que de la vôtre, ses droits ne sont que ceux du peuple et les vôtres ; son intérêt, son honneur et sa gloire ne sont autres que votre intérêt, votre honneur et votre gloire. La Victoire marchera au pas de charge, l’Aigle, avec les couleurs nationales, volera de clocher en clocher jusqu’aux tours de Notre-Dame. Alors, vous pourrez vous vanter de ce que vous aurez fait : vous serez les libérateurs de la Patrie ! »

La rencontre décisive avec le maréchal Ney

À Paris, la nouvelle du retour de Napoléon provoqua une véritable onde de choc. Louis XVIII ordonna alors au maréchal Ney, héros de l’Empire rallié aux Bourbons, de l’arrêter. Ney, sûr de lui, assura au roi qu’il ramènerait l’Empereur « dans une cage de fer ».

Pendant ce temps, l’Aigle poursuivait sa route. Le 7 mars, près de Laffrey, au sud de Grenoble, il fit face au 5e régiment d’infanterie, envoyé pour lui barrer la route. Napoléon, fidèle à son souhait d’éviter toute effusion de sang, s’avança seul et sans arme vers les soldats, qui pointaient leurs fusils sur lui. Ouvrant sa redingote, il leur lança avec défi : « Soldats du 5e, je suis votre empereur. Reconnaissez-moi ! S'il est parmi vous un soldat qui veuille tuer son empereur, me voilà ! »

Un silence pesant s’installa. Puis, soudain, un cri jaillit : « Vive l’Empereur ! » Les soldats, abandonnant leurs fusils, se précipitèrent vers Napoléon pour l’acclamer. Quelques jours plus tard, Ney, confronté à la même ferveur, déclara qu’on « ne peut pas arrêter l’eau de la mer avec les mains » et se rallia à son tour à l’Empereur. Désormais sûr de lui, Napoléon comprit que plus rien ne pouvait l’arrêter. Le vol de l’Aigle pouvait continuer jusqu’à Paris, où il arriva le 20 mars. Ainsi, il avait reconquis son trône ainsi que son peuple en vingt jours et sans que la moindre goutte de sang ne soit versée. Commençaient alors les Cent-Jours...

Pour ne rien rater

Les plus lus du jour

LES PLUS LUS DU JOUR

10 commentaires

Mentionnons encore une « catastrophe » peu connue. Admiratifs de l’œuvre réalisée par Denon au Louvre, les Alliés en 1814 n’avaient demandé aucune restitution. Mais après Waterloo, ce sont plus de 5000 œuvres d’art (cinq mille !), pour la plupart des chefs-d’œuvre, qui ont quitté le Louvre, dont :

– 2065 tableaux

– 271 dessins

– 280 statues

– 289 bronzes

– 1199 émaux

Il faut encore mentionner les 1000 tableaux déposés à Bruxelles, Genève et Mayence en vertu du décret Chaptal de 1803, et qui ne furent pas restitués à la France en 1815 . Le 14 octobre 1815, « las de voir l’œuvre de sa vie détruite, Denon présenta sa démission à Louis XVIII » .

Héritier d’un musée « à l’agonie », Louis XVIII « eut la lourde tâche, assisté par Forbin, successeur de Denon, de [le] remettre en état de marche. Il mena une active politique d’acquisition. […] On peut dire que ce que nous nommons la muséologie a vu le jour sous Louis XVIII. »

Sources : Pierre ROSENBERG, Dictionnaire amoureux du Louvre, p. 39 ; Anne HÉRITIER, Genèse du patrimoine culturel 1750-1816, p.237 et passim.

Une occupation oubliée aujourd’hui, mais particulièrement dure.

Derrière les troupes de Wellington et de Blücher, arrivées dès juillet sous Paris, affluent toutes les armées de la coalition, et jusqu’aux Espagnols qui passent les Pyrénées. Au total 1 226 000 envahissant tout ou partie de 61 départements, soldatesque bien décidée à punir la France du sursaut napoléonien et à la traiter, cette fois, en pays conquis. Oubliée aujourd’hui, faute de ces témoignages littéraires qui perpétueront le souvenir de 1870-1871, cette occupation fut pourtant une des plus dures qu’ait jamais connues notre pays. Non seulement des réquisistions très lourdes, en argent ou en nature, mais des taxations arbitraires et, un peu partout, des pillages, des viols, des fermes incendiées… Aux exactions des Cosaques dans les campagnes s’ajoutent les brimades et brutalités des Prussiens, couverts systématiquement par leur commandement : « Ils n’ont fait que cela ? Ils auraient dû faire bien davantage », répond ainsi Blücher aux plaignants. Les autorités locales qui tentent de résister sont l’objet de violences, et de nombreux maires ou même préfets se voient jetés en prison sinon déportés en Prusse. À Paris, malgré l’arrivée de Louis XVIII le 8 juillet, les Alliés imposent état de siège et contribution de guerre. Et si la menace prussienne de faire sauter l’offensant pont d’Iéna n’est pas mise à exécution, [au Louvre on fait main basse sur quelques milliers de chefs-d’œuvre.

Jean-Pierre Chaline

Cent vingt neuf ans plus tard, la France réalisait le début de sa libération en débarquant sur ces mêmes plages. Napoléon fut un génie militaire et un grand homme qui, n’en déplaise aux révolutionnaires, sauva la France du désastre dans lequel ils l’avaient entraînée.

L’aventure [des Cent-Jours] [s’est] traduite par un désastre comme l’histoire n’en offre que peu d’exemples. Elle [a] fait perdre au pays le bénéfice du tour de passe-passe par quoi Talleyrand s’était ingénié à faire figurer la France vaincue dans le concert des vainqueurs, et à la faire participer, à Vienne, à la reconfiguration du continent européen. Elle [a] condamné un royaume amoindri dans ses frontières, dépossédé de ses places fortes, occupé pour la première fois depuis plus de deux siècles, à payer les lourdes indemnités de guerre dont il avait été, un an plus tôt, exempté, et à entretenir les 150 000 soldats étrangers qui bivouaqueraient pendant plusieurs années dans ses départements du Nord et de l’Est.

Comme le souligne justement Emmanuel de Waresquiel dans ses superbes Cent-Jours (« Texto »), elle [a], dans le même temps, ravivé la guerre civile que la fusion des élites opérée, sous l’Empire, et la modération affichée par Louis XVIII en 1814 étaient parvenues à apaiser. Elle [a] ranimé la fièvre révolutionnaire, dont le revenant s’était voulu le porte-drapeau en multipliant les proclamations contre les Bourbons, les nobles et les prêtres, catalogués comme autant de représentants du parti de l’étranger, en même temps que réveillé la volonté de revanche des émigrés, convaincus que la magnanimité du souverain était responsable de la facilité avec laquelle les ralliés l’avaient abandonné, et désormais décidés à solder leurs comptes avec « l’autre France ». Elle avait associé pour l’avenir le plus libéral des régimes avec le déshonneur d’un pouvoir installé par une armée étrangère. Brouillé toutes les notions de légitimité, provoquant, par-là, l’instabilité constitutionnelle dont tout le XIXe siècle serait affecté.

Michel de Jaeghere

Admiré dans le monde entier, Napoléon est le plus grand homme de notre histoire.

Napoléon, l’homme le plus admiré de l’histoire, et à juste titre… Quel bonhomme ;dommage qu’il ait été trahi.

L’attitude dominante dans le peuple – et plus encore dans les élites – fut une circonspection mêlée d’appréhension : tout le monde savait « que le principal risque d’un rétablissement de l’Empire était la reprise de la guerre, avec comme corollaire un nouvel effondrement de l’activité économique, de probables troubles politiques et sociaux, voire une nouvelle révolution ». (Th. LENTZ, Ibid. p. 323)

« Quels qu’aient été les impatiences bourgeoises ou populaires dans la France de la Restauration, les critiques contre la monarchie bourbonienne, les qualités de chef et d’homme d’action de Napoléon, les soutiens sincères dont il bénéficia au sein des foules réunies sur son passage ou dans les cœurs de nombreux déçus de Louis XVIII, il remonta sur le trône à la faveur de ce qu’il faut bien appeler un pronunciamiento, soit, selon notre moderne Robert, un ‘coup d’État organisé ou favorisé par l’armée’. »

Thierry LENTZ, Nouvelle histoire de l’Empire, tome 4, Les Cent-jours, pp. 319-340, passim

Je suis fière d’avoir appartenu au Régiment de Navarre qui a été le premier a rallier l’Empereur , l’un des seul régiment (aujourd’hui dissous ) a n’avoir jamais eu sont drapeau pris par l’ennemi depuis sa création en 1558 , dissous en 1997.

Bien

Un régiment resté en réserve ?