Après la mort du président égyptien Mohamed Morsi, quel avenir pour les Frères musulmans ?

Mohamed Morsi est mort en plein tribunal, jugé par la junte militaire du maréchal al-Sissi. Il s’agissait du premier président égyptien démocratiquement élu. Et peut-être du dernier avant longtemps. C’était encore le chef de file égyptien des Frères musulmans. Faut-il y voir un signe quant à l’avenir de la confrérie fondée, en 1928, par Hassan el-Banna ?

De manière brouillonne, ce mouvement est classé dans la catégorie « islamiste » au même titre que les salafistes. Mais le terme « islamiste » ne signifie rien en soi, tout comme celui d’« extrême droite », vocable tout aussi flou.

Pour aller court, le salafisme est d’ordre essentiellement religieux. Venant du mot « salaf », qui signifie « ancêtre », cette doctrine théorisée par Mohammed ben Abdelwahhab au XVIIIe siècle, dans ce qui n’était pas encore l’Arabie saoudite, pose comme postulat l’imitation du prophète dans sa vie quotidienne. Pour piétiste qu’il fût à l’origine, le wahhabisme a fini par ensuite se politiser, manne pétrolière et expansionnisme saoudien obligent, avant de s’étendre dans le monde musulman, avec les funestes conséquences qu’on sait.

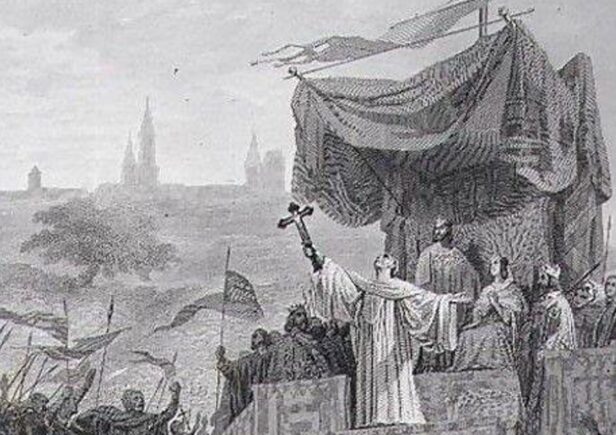

L’origine des Frères musulmans est autrement différente, puisque née des convulsions politiques ayant agité l’Orient au début du siècle dernier. 1928, l’Empire ottoman n’est plus. Mais la fin de ce dernier califat coïncide aussi avec l’arrivée d’une nouvelle tutelle - occidentale, celle-là.

À défi politique, réponse politique, Hassan el-Banna puise dans les modèles du moment. Avec le fascisme, Benito Mussolini théorise l’alliance du passé et de la modernité : on en appelle aux légions romaines, mais relookées aux couleurs du futurisme. Autre influence moins avouée, mais tout aussi prégnante, celle de Charles Maurras et de l’Action française, mouvement et journal quotidien qui, « en même temps », défend Picasso, Proust et Céline tout en appelant au retour des Capétiens sur le trône de France. Les Frères musulmans sont un peu au confluent de ces diverses influences. C’est le Coran plus l’électricité. C’est une tradition nouvelle, une « statue qui marcherait de l’avant », pour reprendre une citation attribuée au Duce.

Intellectuellement, tout cela est fort séduisant ; à l’époque, s’entend. Mais le vice de forme de la confrérie, même si née en Égypte, berceau culturel du monde arabo-musulman, est de se poser, dès sa création, comme une sorte d’Internationale. À leur propos, on parlera, non sans raison, des « trotskistes de l’islam ». Ainsi, partout où les Frères auront tenté d’essaimer, ils seront tenus, à juste titre ou non, comme « agents de l’étranger ». Pareillement, leur discours prônant une troisième voie entre laïcisme de combat et islamisme militant les a toujours conduits à être persécutés par ces deux tendances, a priori antagonistes, mais immanquablement prêtes à se réconcilier sur leur dos.

Ce n’est donc pas un hasard si Mohamed Morsi a été renversé par une coalition laïco-salafiste. Pour tout arranger, les Frères ont toujours dû leur survie à tel ou tel généreux État bienfaiteur. Le dernier en date demeure le Qatar. Mais dans le jeu de cet émirat, seul véritable rival du puissant voisin saoudien, cette organisation n’est qu’une simple carte, un vulgaire atout dont on peut se débarrasser en cours de partie ; ce qui est un peu le cas aujourd’hui, raison d’État oblige. Il n’y a décidément que les nigauds, islamistes ou islamo-sceptiques pour croire à l’Oumma, la fantasmatique « communauté des croyants »…

D’ailleurs, les principaux protagonistes de l’échiquier oriental n’ont que faire des disciples de Hassan el-Banna. Les Saoudiens les martyrisent de longue date, les Iraniens, forts de leur ancestral islam chiite et duodécimain, n’ont que faire de ces agitateurs sunnites, les Turcs ont été façonnés par d’autres confréries, autrement plus anciennes et enracinées, dont l’actuel président Erdoğan est justement issu.

Pour tout arranger, un débat agite depuis longtemps les têtes pensantes des Frères musulmans et que l’on peut résumer en ces termes : l’islam politique est-il un projet en soi, un projet politiquement viable, surtout ? À défaut d’être tranchée, au moins la question est-elle enfin posée.

À ce titre, la mort sans gloire de Mohamed Morsi est peut-être un signe. Un véritable signe.

Pour ne rien rater

Les plus lus du jour

LES PLUS LUS DU JOUR

BVoltaire.fr vous offre la possibilité de réagir à ses articles (excepté les brèves) sur une période de 5 jours. Toutefois, nous vous demandons de respecter certaines règles :