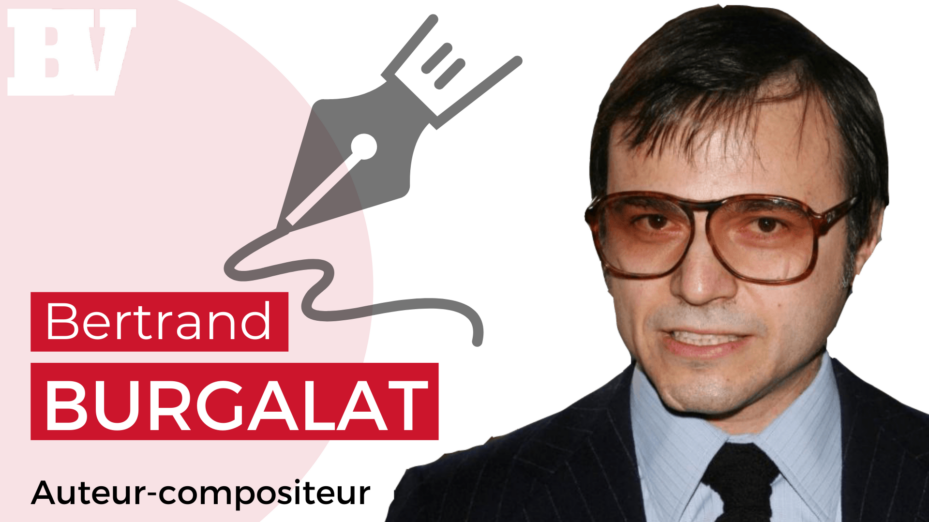

Bertrand Burgalat : « J’ai toujours essayé de faire des choses utiles… »

Producteur, musicien, compositeur, arrangeur et chanteur, Bertrand Burgalat a travaillé à près de 200 disques. Il a notamment composé pour Marc Lavoine. Au cinéma, il a signé les musiques de films de Valérie Lemercier et Eva Ionesco. Il a aussi publié onze album sous son nom. Le dernier, Rêve capital, vient de paraître. À cette occasion, il a bien voulu donner un entretien à notre ami Nicolas Gauthier.

Avec Rêve capital, vous paraissez continuer votre petit bonhomme de chemin : un peu comme si chaque album venait achever l’autre tout en ouvrant la route au prochain. Ça vous gêne, si l’on vous dit que tout cela finit par ressembler à une œuvre ?

Je ne suis pas blasé, et très sensible aux compliments comme aux critiques, surtout si l’un ou l’autre sont fondés. Cela me fait très plaisir, bien sûr. Disons qu’il doit y avoir une sorte de cohérence, même si ces albums ont rarement été conçus dans le confort.

En une période où tant d’artistes multiplient les références sans jamais véritablement les assumer, ou alors de manière plus que pesante, votre honnêteté semble désarmante en la matière. En musique comme en écriture, sommes-nous donc condamnés à marcher dans les pas des anciens ? Bref, le passé aurait-il encore de l’avenir ?

La peur du passé et la hantise de l’admiration sont les meilleurs vecteurs du passéisme. Si notre époque, et pas uniquement en musique, nous donne parfois l’impression de tourner en rond ou de ressasser, en moins bien, ce qui nous a précédés, c’est justement parce qu’il est rare, aujourd’hui, que les influences véritables soient revendiquées. Mes souvenirs scolaires sont très lointains mais je me rappelle que chaque fois que je regardais par-dessus l’épaule d’un camarade de classe, le résultat était pitoyable car je ne parvenais pas à me libérer de mes emprunts. Les méthodes de la publicité, le « mood board », les musiques de référence ont été appliqués à la musique de film et à beaucoup d’activités créatives, il devient difficile de faire apprécier quelque chose qui ne soit pas la version reconditionnée de quelque chose que nous connaissons déjà et qui nous rassure.

Certains de vos confrères ont parfois la démonstration pesante quand ils évoquent les misères de notre monde. Vous n’avez rien d’un chanteur engagé, mais dans vos deux précédents albums, Toutes directions et, une fois encore, Les choses qu’on ne peut dire à personne, vous évoquez, avec « Très grand tourisme » et « Diagonale du vide« , la froideur de l’urbanisme contemporain et la déshumanisation de nos paysages. Seriez-vous « engagé » à votre façon ?

D’abord, j’ai du mal à me considérer comme un chanteur, dans la mesure où je cherche avant tout à faire exister des chansons. Que ce soit moi qui les interprète est secondaire. Ensuite, si je ne suis pas « engagé », ce n’est pas par calcul ou par prudence mais parce que, pour moi, une chanson doit nous permettre d’exprimer ce qu’on ne peut pas dire autrement. Si on peut le faire dans une conversation, une lettre, une tribune ou un tract, alors autant le faire comme ça. Avoir une activité artistique ne confère pas à mes opinions une valeur supérieure. De plus, en tant que responsable d’un label, je suis entouré de personnes qui ont leurs propres opinions, et cela me paraît important de les respecter, ainsi que celles des personnes qui m’écoutent. J’ai toujours essayé de faire des choses utiles, à 58 ans je n’ai pas renoncé à l’engagement collectif, l’action me semble plus intéressante que la posture ou l’indignation. En revanche, une chanson peut décrire son époque et dire des choses fortes, et il me semble que moins elles sont exprimées avec lourdeur, plus elles peuvent être tranchantes.

En plus de votre label Tricatel, qui vient de fêter ses vingt-cinq ans, vous dirigez l’association Diabète et Méchant ainsi que le Syndicat national de l’édition phonographique. Ça vous laisse encore du temps pour la musique ?

J’ai la chance de faire des choses qui me passionnent, et on peut en faire beaucoup en 24 heures si on ne perd pas trop de temps en réunion, dans les mondanités ou des déplacements frénétiques. Il y a un peu plus de deux ans, j’ai arrêté de faire des concerts, faute d’intérêt de la part des organisateurs. Comme pas mal d’autres difficultés que j’ai pu rencontrer, cela m’a finalement rendu service (lorsque les salles ont fermé avec le Covid, j’avais déjà fait une croix sur la scène) et cela me laisse un peu plus de temps pour d’autres activités.

Rectifiez-nous en cas d’erreur, mais Tricatel est l’une des dernières maisons de disques à être dirigées par un musicien, telle Barclay autrefois dirigée par Eddie Barclay, le pianiste de talent qu’on sait. Est-ce que cela peut encore faire la différence, en cette époque où le monde artistique est désormais sous la coupe de comptables ; lesquels ne savent d’ailleurs pas toujours compter ?

Barclay n’était pas dirigé que par un musicien. J’ai eu la chance de rencontrer, il y a longtemps, Gerhard Lehner, l’ingénieur en chef des studios Barclay à la grande époque, celle de Léo Ferré, Jacques Brel, Quincy Jones. Il m’avait expliqué le rôle de Nicole Barclay, sa deuxième épouse. C’est elle qui avait eu toutes les grandes intuitions, le microsillon, le magnétophone multipiste, ce que m’avait également confirmé Henri Salvador... Le fait d’être un musicien peut être une faiblesse, dans la mesure où j’ai une perception très affective de la musique. Si je suis emballé par quelqu’un ou un projet, je ne me demande jamais si cela va cadrer avec les attentes du marché. C’est sûrement une erreur car, comme pour le cinéma de l’âge d’or d’Hollywood, les grands disques n’ont pas toujours été produits par des romantiques : les frères Ertegun, Jacques Wolfsohn, Berry Gordy Jr. voulaient réussir, ils ne parlaient pas de « biens culturels » ou ce genre de langage pompeux, pourtant ils ont engendré des musiques merveilleuses…

Certes, mais les géants que vous évoquez, à défaut d’être musiciens, étaient des passionnés de musique. Ça fait peut-être la différence avec ceux d’aujourd’hui ?

C’était des passionnés de musique, mais pas nécessairement de celle qu’ils sortaient : Barclay, Jacques Wolfsohn étaient des fous de jazz, ça leur donnait une certaine distance et une forme de lucidité par rapport à la mode du moment. Il y a beaucoup de choses qui expliquent que la musique populaire d’aujourd’hui n’est pas la même que celle d’hier, tout particulièrement en France : le rôle des radios FM, de la télévision, l’indifférence et l’inattention amplifiées par les réseaux sociaux (beaucoup de tubes actuels répètent les trois accords d’« outro » d’un tube d’avant). Le bon côté, c’est que cette culture dominante, avec tout ce qu’elle peut avoir de pesant, va automatiquement susciter une contre-culture, et je vois de plus en plus de jeunes musiciens, souvent venus du classique ou du jazz, créer des morceaux sophistiqués en rupture avec la norme. Louis Cole en est un bon exemple, écoutez son Grains of Sand c’est très beau.

Entretien réalisé par Nicolas Gauthier

Et deux chansons à écouter pour la route : « Vous êtes ici » et « L'Homme idéal ».

Pour ne rien rater

Les plus lus du jour

LES PLUS LUS DU JOUR

BVoltaire.fr vous offre la possibilité de réagir à ses articles (excepté les brèves) sur une période de 5 jours. Toutefois, nous vous demandons de respecter certaines règles :