Ce que les médias ne diront pas sur la pensée de Michel Serres

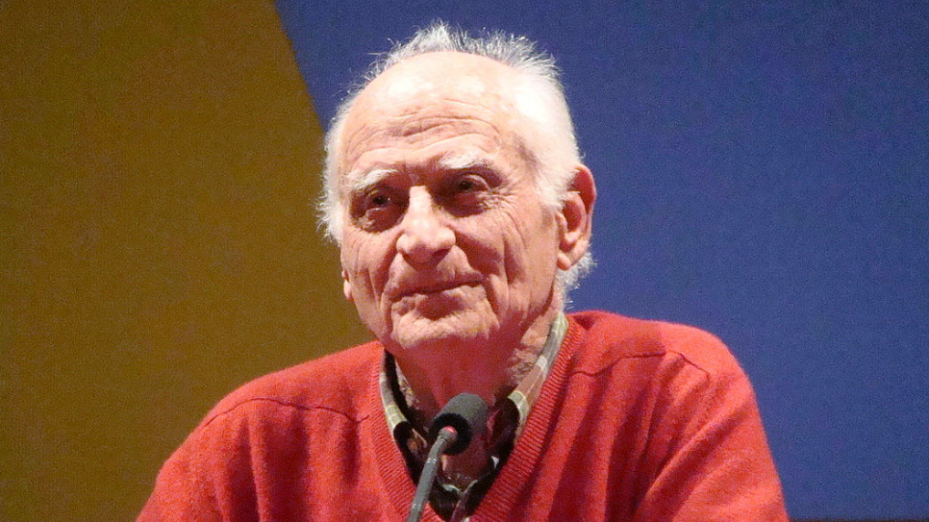

Le décès du philosophe et historien des sciences Michel Serres, annoncé par son éditeur le soir du 1er juin, n’est pas anecdotique, notamment pour les étudiants en philosophie de ces vingt dernières années. Né à Agen en 1930, Serres a, très tôt, considéré que seule la raison technoscientifique l’emportait sur les passions politiques. Ses ouvrages publiés de 1968 à 1987 en attestent clairement (Le Système de Leibniz et ses modèles mathématiques, Hermès, Auguste Comte, Cours de philosophie positive, La Naissance de la physique dans le texte de Lucrèce et Statues). Un style autant lyrique qu’épique ouvrant un interstice entre l’histoire des arts, celle des mythes et celle des religions.

C’est avec Le Contrat naturel (1990) qu’il se distingue : il tend, malgré tout, à légitimer l’anthropocène, autrement dit la mainmise de l’homme sur la Terre. Une formule y fait mouche : « L’histoire globale entre dans la nature tandis que la nature globale entre dans l’histoire. » La globalisation, d’abord civilisationnelle, deviendrait secondement naturelle. Ici, deux questions pourraient s’entendre : peut-on réconcilier, durablement, l’artificiel avec le naturel ? Ou encore, la toxicité de l’humanité serait-elle, à ce point, à relativiser ?

À vrai dire, celui qui fut professeur à l’université de Stanford (une des grandes écoles de la Silicon Valley, dès 1984) et « immortel » (de l’Académie française, dès 1990) était le dernier leibnizien français : il croyait en « l’harmonie préétablie » entre toutes les « monades », y compris celles qui sont humaines, des « espèces d’automates spirituels » (selon les termes du plus célèbre des rationalistes allemands). Entre les Éléments d’Euclide et l’Intégration (attribuée autant à Newton qu’à Leibniz), le mal doit, donc, se concevoir comme un paramètre essentiel des calculs de l’Univers.

Serres était, à l’évidence, un optimiste impénitent. Voilà pourquoi des frontières poreuses seraient si nécessaires : les premiers échanges réalisés entre l’Eurasie et le Croissant fertile furent à l’origine des nombres. Entre les sciences fondamentales et les sciences humaines, Serres mettait un point d’honneur à bâtir des ponts (il l’explique dans un entretien accordé à la Revue Projet, le 1er juin 2003).

Il n’est pas étonnant que son dernier grand texte, intitulé C’était mieux avant ! (2017), soit une vraie diatribe contre les pessimistes de tout poil, tel Alain Finkielkraut avec son Identité malheureuse (2013). À le prendre au mot, ce monde serait le meilleur des mondes possibles. Ou, du moins, le lieu des plus parfaites équations. Par conséquent, là où l’équilibre est la norme suprême, l’avènement de l’individualité doit advenir sur fond de transversalité. À l’instar des Lumières au XVIIIe siècle – pour qui seul le savoir donne le pouvoir –, Serres apparaissait comme l’un des derniers encyclopédistes de son temps. Dans ce cas, n’était-il pas, finalement, un énième philosophe des universités ? Celui des publications, des pérégrinations (en avion), des postes, des colloques et des nouvelles technologies ? En somme, un des grands soldats du mondialisme. Nous voulons dire, par là : l’ordre de la totalité contre l’expression de l’originalité, l’éternelle victoire de la quantité sur la qualité… En définitive, un humanisme sur fond de technoscientisme.

Pour ne rien rater

Les plus lus du jour

LES PLUS LUS DU JOUR

BVoltaire.fr vous offre la possibilité de réagir à ses articles (excepté les brèves) sur une période de 5 jours. Toutefois, nous vous demandons de respecter certaines règles :