[EXPO] Les fastes du dernier sacre : le « voyage à Reims » de Charles X

Les Français ont suivi avec une curiosité certaine les cérémonies du sacre de Charles III. Même si Charles X a écrit qu’il aimerait mieux « scier du bois que de régner à la façon du roi d’Angleterre », ces cérémonies anglaises trouvent dans notre mémoire longue de nombreux échos - ceux des sacres de nos rois. C’est au dernier de tous que s’intéresse la Galerie du Mobilier national : le sacre de Charles X, fin mai 1825. Une remarquable exposition qui porte la patte de Stéphane Bern, l’un des trois commissaires : elle est rigoureuse et grand public.

Bern l’avoue : Charles X « n’a jamais fait partie de mon panthéon personnel, tant cette figure de "roi ultra" qui n’avait "rien compris, ni rien appris" des bouleversements nés de la Révolution française et de l’Empire m’était antipathique, ne serait-ce que par son atteinte à la liberté de la presse ». En effet, contrôler les médias par « l’autorisation préalable » ou le renouvellement de fréquence revient au même - n’est-ce pas, mânes de C8 ! Mais le sacre dépasse la personne, comme la liturgie le prêtre.

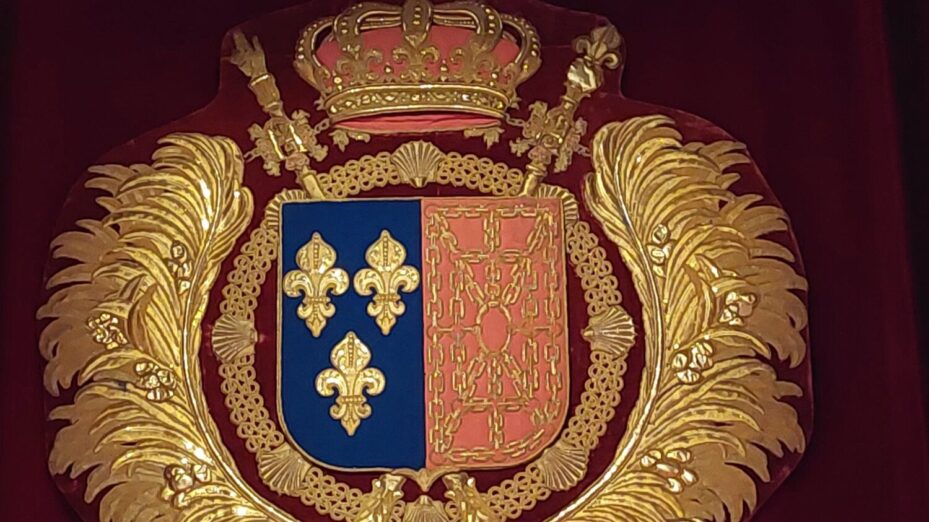

Les lis des champs

Tabard de héraut d'armes des obsèques de Louis XVIII. © Samuel Martin

L’exposition s’ouvre sur l’apparat funèbre de Louis XVIII, mort le 16 septembre 1824. Vastes draperies noires ornées de lys d’argent. Lourds habits d’apparat des hérauts, eux aussi brodés. Le comte d’Artois devient le roi Charles X et, mi-mai 1825, un riche convoi accompagne le roi de Compiègne à Reims. Reste du carrosse un panneau orné de cette citation : « Lilia non laborant neque nent », devise de la maison de France tirée de saint Matthieu : « Observez les lis des champs, comme ils poussent ; ils ne travaillent, ni ne filent. » Puis est évoqué le logis du roi dans l’hôtel de Tau. Meubles, tentures, candélabres… On a fait venir des différents châteaux et palais ce qu’on n’avait pas le temps de fabriquer.

Reconstitution de la chambre du roi dans le palais du Tau. © Mobilier national ; Lucie Creusot

Le sacre lui-même est évoqué, d’abord, par les regalia. Bâton de maréchal, bâton de Grand Maître, masses d’arme des huissiers de la chambre du roi - tout un cérémonial oublié. Mais aussi la couronne et le reliquaire de la Sainte Ampoule - les lecteurs de Jean Raspail se souviendront de Sire. La cathédrale reçut un décor médiéval, ce dont se félicita Victor Hugo : « Cette décoration annonce encore le progrès des idées romantiques. Il y a six mois, on eût fait un temple grec. » Chateaubriand fut plus sévère. « J’aurais compris le sacre tout autrement. L’église nue, le roi à cheval, deux livres ouverts, la Charte et l’Évangile, la religion attachée à la liberté. Au lieu de cela, nous avons eu des tréteaux et une parade. »

À ce sujet — Charles III, un roi sacré au XXIe siècle

À deux cents ans de distance, plus que l'aspect troubadour qui gêna Chateaubriand, nous sommes touchés par le savoir-faire des corps de métiers. « Les commandes royales affluent pour faire de ce sacre une cérémonie fastueuse, certes presque anachronique, écrit Stéphane Bern, mais qui offre aux ateliers d’art une heureuse opportunité de démontrer leur savoir-faire d’excellence. Les tisserands, les tapissiers, les brodeurs, les orfèvres, les doreurs, les ébénistes, les modistes, les décorateurs… » On admire et le travail effectué et la conservation de tant d’éléments, trônes, costumes, pieusement gardés en réserve par le Mobilier national, Versailles et autres lieux patrimoniaux. Est même reconstituée une table du festin qui suivit le sacre.

Reconstitution de la cathédrale de Reims lors du sacre. © Samuel Martin

L’opéra bouffe de Rossini auquel fait référence Stéphane Bern, Le Voyage à Reims, fut créé le 19 juin 1825 (on peut écouter l'ouverture ici, et l'opéra là). L’argument est librement adapté du Corinne de Madame de Staël : des intrigues se nouent alors que des voyageurs, qui se rendent à Reims pour le couronnement du roi, se retrouvent bloqués. Les poètes y allèrent de leur contribution. Chant du sacre, par Lamartine, une ode de Hugo dans laquelle il convoque Louis XVI : « Et du dernier martyr l’héroïque fantôme/Ce roi, deux fois sacré pour un double royaume,/À l’autel et sur l’échafaud ! » Il y eut aussi ce qu’on n'appelait pas encore des goodies : foulards, assiettes, gobelets, tabatières commémorant l’événement.

La mort d’un roi, le sacre de son successeur : dans nos livres d’histoire, ce ne sont guère que des dates. Grâce à des expositions comme celle sur la mort de Louis XIV (au château de Versailles, en 2015-2016) et, maintenant, celle sur le sacre de Charles X aux Gobelins, ces dates s’incarnent. L’événement politique retrouve une épaisseur humaine et esthétique qui contribue à sa signification.

Le Dernier Sacre. Jusqu’au 20 juillet 2025, Galerie des Gobelins, 42, avenue des Gobelins, 75013 Paris. Du mardi au dimanche, de 11h à 18h.

Le trône du sacre. © Samuel Martin

Pour ne rien rater

Les plus lus du jour

LES PLUS LUS DU JOUR

3 commentaires

Beau fauteuil, le trône du sacre, comment a-t-il pu échapper à Gérard Larcher ? Au début du XIXe siècle, nous avions des rois, aujourd’hui, nous avons des gueux qui se prennent pour des rois …

Puisqu’il est ici question de Lamartine, rappelons ici la mémoire de son concurrent heureux, Alexandre Guiraud, originaire de Limoux, lui aussi commensal et ami de Victor Hugo, qui fut élu à l’Académie française contre ledit Lamartine le 10 mai 1826, au fauteuil de M. de Montmorency. Il avait participé à l’écriture de l’opéra Pharamond, dédié au sacre dont il est question dans l’article. S’il fut fait baron en 1827 et gagna, à l’occasion, une particule, il est vrai que son souvenir fut plus « périssable » que celui de son ancien compétiteur…

Merci de ce rappel d’un poète romantique et précurseur.

Sa tragédie « Les Macchabées » avait été très goûtée par le jeune Victor Hugo… il n’ a pas été jusqu’à écrire; » je veux être Guiraud ou rien », mais il n’en était pas loin.