[LE GÉNIE FRANÇAIS] Nucléaire ? Oui merci !

400 ans avant J.-C., les savants Démocrite et Aristote s’opposent sur la notion de matière. Démocrite fait l'hypothèse que la matière est composée de particules élémentaires, indivisibles ; il nomme sa plus petite unité « atome » (du grec atomos : qu’on ne peut pas couper) ou noyau, d’où vient le terme « nucléaire ». Pour lui, les atomes sont éternels et immuables. Tandis qu’Aristote partage la matière en quatre éléments : l’eau, l’air, la terre et le feu. Cette dernière notion a perduré 2.000 ans.

Il y a encore deux siècles, une majorité de scientifiques pensaient qu’il n’y avait plus grand-chose à découvrir dans le domaine de la physique et affirmaient : « L’atome n’existe pas. »

La théorie atomique moderne

L’idée de l’atome va réapparaître dans les années 1800 avec le Britannique John Dalton, qui se basera sur les recherches d’un certain Français, Antoine de Lavoisier, lequel est considéré aujourd’hui comme le père de la chimie moderne. Celui-ci doute de la théorie d’Aristote et approfondit son étude de l’atome de Démocrite.

Henri Becquerel, né en 1852, fils et petit-fils de polytechniciens, est physicien. Il est influencé par le plus grand mathématicien de son temps, Henri Poincaré, qui le guide dans ses recherches. Henri Becquerel observe pour la première fois le rayonnement de l'uranium. C’est en séparant les noyaux microscopiques (ou atomes) ou en faisant éclater l’uranium qu’on produit une immense chaleur.

Trois prix Nobel de physique

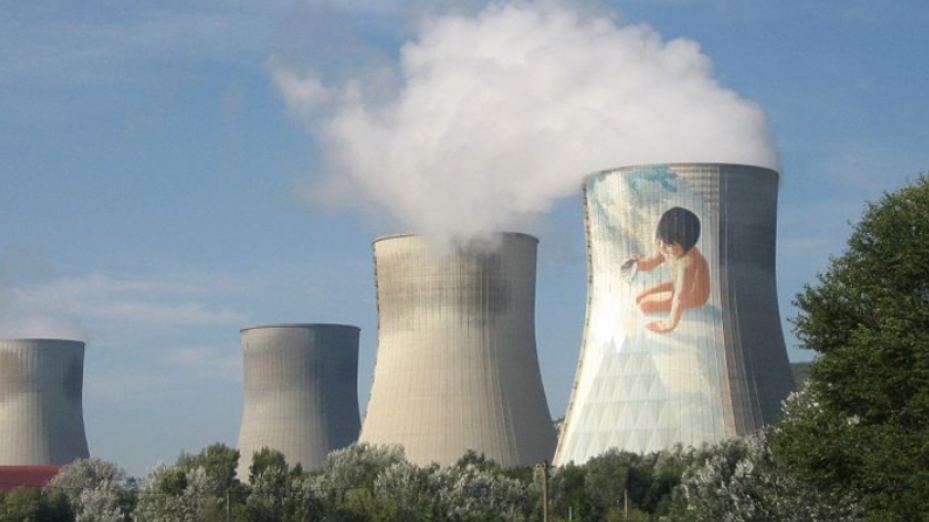

Becquerel découvre ainsi, en 1896, comment, avec l’uranium, maîtriser une formidable énergie qui permet de chauffer de l’eau dont la vapeur, par l’action de turbines, produit de l’électricité. Ce sera l’énergie nucléaire.

En 1900, Marie Curie découvre le radium, un autre corps que l’uranium, mais 400 fois plus intense, avec les mêmes propriétés d’émettre des rayonnements naturels ; elle en évalue approximativement la masse atomique et invente le mot de « radioactivité ». Cette femme de génie est considérée dans le monde comme la plus grande femme scientifique de l’Histoire.

Avec son mari, Pierre Curie, et Henri Becquerel, tous les trois recevront deux prix Nobel, en 1903 et 1911. Mais ils sont peut-être loin d’imaginer la portée de leur trouvaille.

D’avancée en avancée, le développement de l'énergie nucléaire commence réellement à la fin de la Seconde Guerre mondiale, lorsque la recherche se concentre sur les applications civiles.

En 2019, 250 ans de réserve d’uranium

D’autant que les réserves d’uranium ne manquent pas : 210 mines d'uranium ont été exploitées sur le territoire français, entre 1945 et 2001. Avant la guerre, nous étions déjà à la pointe de cette technologie. Mais en 1940 et 1941, les ingénieurs partirent pour Londres ou les États-Unis.

Le 18 octobre 1945, le général de Gaulle crée alors le CEA, Commissariat à l’énergie atomique, pour faire de cette science une véritable industrie qui élèvera l’économie du nucléaire français au deuxième rang mondial.

« Si tu veux la paix, prépare la guerre », dit l’adage romain

Le Général est déterminé à bâtir la force de frappe nucléaire française. Il comprend qu’elle sera un moyen de garantir la souveraineté et l’indépendance de la France et de « s’assurer une place de choix dans le concert des nations ». Les Américains font tout pour l’en empêcher. Mais le 13 février 1960, elle fait son premier essai au Sahara algérien et devient ainsi la quatrième puissance nucléaire, après les États-Unis (1945), l’URSS (1949) et le Royaume-Uni (1952).

« Nucléaire, non merci ! »

À la suite du choc pétrolier de 1973, l’accent est mis sur l’énergie nucléaire civile. Le Premier ministre français, Pierre Messmer, sous Georges Pompidou, annonce la construction de treize nouvelles centrales. La plus puissante au monde, Superphénix, devient vite le monstre à abattre pour les écologistes et les socialistes.

Deux seuls mais graves accidents se produiront, en quatre-vingts ans. Les dégâts sur la nature et la vie de nombreuses personnes se trouvent bouleversés et impossibles à chiffrer (autour de 270.000 à Tchernobyl, en Russie soviétique, en 1986, et de 150.000 au Japon, à Fukushima, en 2011).

En 2012, la centrale de Fessenheim est devenue un enjeu de négociation entre les Verts et le PS pour l’élection présidentielle. François Hollande annonce sa fermeture pour fin 2016. Mais c’est Emmanuel Macron qui décide son arrêt définitif en 2020, malgré la manifestation des habitants. Coût du démantèlement : 400 millions d’euros ! Après des années à hésiter et tergiverser, on est revenu encore plus fort au nucléaire.

La source d’énergie la plus sûre

À l’heure actuelle, le nucléaire serait une des sources d’énergie les moins meurtrières. « À production énergétique équivalente, il est trois cent cinquante et une fois moins meurtrier que le charbon, quarante fois moins que le gaz et à peine deux fois plus que l’éolien » (Le Monde, 27 mars 2022).

Quant à l’éolien, sans même parler du préjudice pour les paysages, on évoque ses dangers pour la santé humaine et animale à proximité des éoliennes : vertiges, migraines, pression dans les oreilles, déprimes, stress et autres symptômes liés aux bruits, infrasons et basses fréquences…

Alors, l’avenir est-il au solaire ? Aucune énergie n’est sans danger. L’astrophysique nous apprend que le Soleil est un gigantesque réacteur nucléaire. La boucle serait-elle bouclée ?

Pour ne rien rater

Les plus lus du jour

LES PLUS LUS DU JOUR

44 commentaires

Je transmets une réponse de l’auteur à « Ravi au lit », à Dextre, à Sylvie Péninguey et aux autres :

« Toutes mes excuses à tous pour mes erreurs. En effet, les chiffres ne sont pas exacts et je me suis laissé abuser par les médias « politiquement corrects ». Cela dit, je parle de vies bouleversées et non de morts, mais j’avoue que c’était mal dit. Par ailleurs, vous aurez remarqué que je soutiens l’énergie nucléaire. J’ai voulu en parler avec modération, puisque le sujet premier est bien le génie du nucléaire. Mais il est vrai que la gauche, les idéologues et autres Macronistes ont fait beaucoup de mal à notre pays et à notre économie. Il faudra sans doute des années pour que ce soit enfin reconnu. Encore pardon ! »

une écolo a décidé de fermer le Surgénérateur dans l’est (je ne sas plus si c’est FESSEHAIM) àlors qu’il était destné à utiliser les déchets des autres centrales (que nous ontinuons à enterrer à des kilometres sous terre). Si on l’avais conservé , il n’y aurait plus du tout de déchets.

JM.ROBERT

Une évidence, mais encore beaucoup (trop) se cachent les yeux.

Deux erreurs dans cet article :

1) “150.000 au Japon, à Fukushima, en 2011” !!! Les gens n’ont pas été tué par l’explosion de la centrale mais par le Tsunami !! à la différence de Tchernobyl, centrale soviétique, avec tout ce que cela peut comporter d’approximation dans le “sérieux” de la construction, la centrale Japonaise a été construite dans un des pays les modernes et sérieux du Monde. Les radiations furent contenues. Mais la propagande gauchiste a visiblement parfaitement fonctionné puisque même BV rapporte aujourd’hui ce fake !

2) Pierre Messmer était le premier ministre de Georges Pompidou et non de VGE. VGE lança quant à lui Superphénix qui était un moyen de réutiliser pratiquement tous les déchets nucléaires pour en refaire du combustible ! Cela permettait de garantir notre indépendance énergétique en plus d’être vertueux d’un point de vue écologique. Dès son arrivée au pouvoir en mai 81, Mitterrand qui était aussi incompétent en économie, en sciences, qu’il était prêt à tout en matière de petites combines politiques, mit un terme à ce projet pour complaire aux socialos qui étaient, déjà, des idéologues et des extrémistes de gauche (l’assemblée était majoritairement composée de profs de collèges et de lycées ) bien qu’ils se faisaient passer auprès de l’opinion pour de paisibles socio-démocrates raisonnables.

Jospin premier ministre et Voynet ministre de l’environnement, enterrèrent pour de pures raisons électorales Superphénix. Résultat ? Pertes de compétences et d’expertise scientifiques et industrielles quasi définitives. Sans même parler des dizaines de milliards d’investissments patiemment réalisés pendant des dizaines d’années qui finirent en fumée. Vint ensuite Hollande qui voulait faire passer la production d’électricité nucléaire de 75 à 50%. Décision totalement idiote car le MWH produit par une centrale nucléaire est le moins cher si on le compare aux autres moyens de produire de l’électricité ! Pourquoi prendre une décision aussi absurde ? Normal 1er fut incapable d’expliquer ce choix devant la commission d’enquête à l’Assemblée. Consternant de bêtise cet incapable !

Macron s’inscrivit dans cette tendance au nom de la fumeuse “transition énergétique”. Borne, Pannier Runacher et Hulot furent les artisans de la fermeture de Fessenheim, centrale en parfait état de marche et qui plus est totalement amortie… Là aussi, l’incompétence, la démagogie, faire plaisir aux escrolos et à la gauche de la macronie furent la cause de cette catastrophe économique et scientifique qui contribua à augmenter le cout de l’électricité pour les particuliers mais surtout pour les entreprises. Il ne faut jamais perdre de vue que pour ces idéologues, plus l’électricité coute cher et moins on en utilise. Par conséquent, toujours selon cette “logique” perverse, plus on est dans la “décroissance” et plus on est vertueux d’un point de vue escrologique. On peut citer, par exemple, Anne Hidalgo (AH…) qui a décidé d’éteindre un réverbère sur deux à Paris ! Bonjour la Ville Lumière ! Quant aux autoroutes d’Ile de France elles sont plongées dans le noir pour le même motif depuis au moins 20 ans !

Oui ! La gauche c’est l’obscurantisme dans tous les sens du terme !

Merci pour cet excellent commentaire, et vos très justes remarques. En effet, ne pas comparer Tchernobyl et Fukushima, dont l’origine des accidents n’ont rien en commun. Mais les Verts se sont servis de Fukushima pour leur propagande fumeuse… Et même Mme Merkel pour satisfaire ses écolos ! Honteux.

Quant à Fessenheim, des millions d’euros avaient été investis par EDF, pour assurer sa pérennité. Sa fermeture est un scandale, une faute politique et économique très lourde de manque à gagner pour notre souveraineté énergétique.