[Une prof en France] Des élèves qui ne lisent plus sauront-ils penser ?

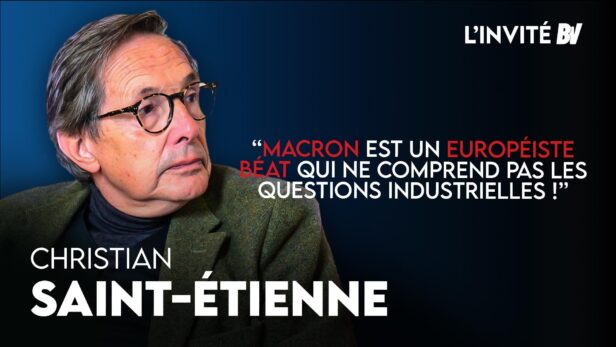

Il semble que la France, par l’intermédiaire de l’AFD (Alliance française de développement), continue de financer le développement de la Chine, pourtant deuxième puissance mondiale. On peut s’interroger sur la pertinence de ces financements, surtout si l’on se lance dans une opération spéculative en mode science-fiction et que l’on se projette dans l’avenir.

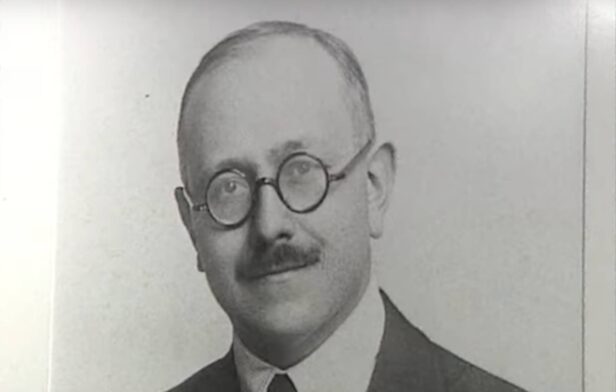

Comparons, brièvement, les élèves français et les élèves chinois. Il y aurait de nombreux angles d’approche, parmi lesquels la discipline, le sens de l’effort ou les méthodes utilisées. Mais si l’on prend le mal à la source, on trouve les capacités en lecture. Revenons au remarquable ouvrage de Michel Desmurget, Faites-les lire !, que j’avais évoqué dans une précédente chronique. On y apprend que la plupart des enfants des pays développés lisent très peu, alors même que, majoritairement, ils déclarent aimer lire. Ainsi, en France, 84 % des enfants de 6 à 17 ans disent aimer lire, 60 % en Australie, 68 % au Canada. Mais dans la réalité, 32 % des petits Français sont « non lecteurs », c’est-à-dire qu’ils ne lisent jamais aucun livre, contre 25 % des Australiens et 16 % des Canadiens. Pourquoi ne lisent-il pas ? Les écrans concurrencent fortement le livre, même en format numérique. C’est un fait. Mais il est aussi vrai que dans tous ces pays, les compétences en lecture ont chuté. Les adultes ne lisent plus non plus (84 % des gens nés entre 1945 et 1954 lisaient lorsqu’ils avaient entre 15 et 28 ans au moins un livre par an ; ce pourcentage a chuté à 58 % chez les « milléniaux » - ceux nés entre 1995 et 2004), mais ils savent lire. Chez les plus jeunes, le constat est alarmant. Si l’on se fonde sur les données du programme international PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study, 2021) pour le CM1 et du dispositif national CEDRE (Cycle des évaluations disciplinaires réalisées sur échantillon) pour le CM2, le taux moyen d’élèves compétents en lecture n’est que de 30 %, en France. 44 % des élèves ont même un niveau très faible, proche de l’illettrisme.

Or, comme l’écrit Michel Desmurget, « on peut s’inquiéter des conséquences culturelles, civiques et économiques de ces inaptitudes. Il est établi, par exemple, que les compétences intellectuelles de la population agissent positivement et nettement sur la santé économique d’un pays. » Revenons à mon introduction. Si vous ne l’avez pas déjà oublié, j’y parlais de la Chine. Les Chinois survolent le classement PISA depuis plusieurs années. Si l’on revient à la question de la lecture, seuls 3 % des enfants âgés de 6 à 17 ans, en Chine, sont « non lecteurs » (contre 32 % en France et 41 % aux États-Unis). Il faut donc commencer par le commencement, et réapprendre à nos élèves à lire correctement, puis leur redonner l’habitude de la lecture individuelle. Que les parents lâchent leur téléphone, sur lequel ils s’abreuvent eux-mêmes de vidéos en tout genre, et qu’ils parlent à leurs enfants, qu’ils leur lisent des livres quand ils sont petits et maintiennent le cap jusqu’au milieu de l’adolescence, le temps que les boucles cognitives se consolident.

Je laisse la conclusion à Michel Desmurget : « Depuis quarante ans, les nations occidentales se sont lentement tournées vers une économie des loisirs, du bien-être, de l’image et de la consommation. Nos enfants lisent de moins en moins, tout en passant de plus en plus de temps à se gaver d’écrans récréatifs. Cela a des conséquences majeures sur les aptitudes en matière de langage et d’attention et, donc, sur leurs performances scolaires. […] À l’opposé de cet affadissement, la Chine semble avoir maintenu le cap de la rigueur et de l’astreinte. » Après de nombreux siècles d’hégémonie européenne, « l’exigence de performance scolaire et intellectuelle est aujourd’hui bien plus importante en Chine, et plus globalement en Asie, que dans nos nations occidentales, au premier rang desquelles la France et les États-Unis. Dans de nombreux pays asiatiques, l’éducation des enfants est la priorité numéro un et les enseignants suivent des formations de qualité. » Pour boucler la boucle, si l’on tient compte de ces données, le financement du développement chinois par les prêts de l’AFD semble encore plus extravagant. Mais notre énième nouveau ministre, qui se définit lui-même comme « blogueur », saura sûrement prendre les mesures drastiques qui s’imposent…

Pour ne rien rater

Les plus lus du jour

LES PLUS LUS DU JOUR

37 commentaires

TSS TSS TSS on a encore le droit de penser en France ? Quelle grossièreté… y a la télé qui pense pour nous alors…

Quand ont constate le nombre de personnes adultes qui sont incapables de marcher dans la rue sans consulter leur smartphone on se demande surtout si elles sont encore capables de penser par elle- mêmes. Aux temps anciens, dans les pays catholiques, le conditionnement c’était le Dimanche. Dans l’Occident actuel c’est au moins 12 heures sur vingt quatre. Réseaux sociaux ou pas.

Pour lire il faut penser. Et quand on constate les capacités de raisonnement de la majorité des jeunes et même des moins jeunes, c’est à désespérer de tout. Ca rejoint une discussion d’hier soir avec ma petite fille qui se désolait de l’inculture des ses semblables du même âge (22 ans). Il reste des jeunes qui savent penser. Mais resteront-ils en France pour la suite de leur vie ?A mon avis, peu de chances.

Merci beaucoup Virginie pour votre conviction finale que nous voudrions tous pouvoir partager…

Les jeunes lisent, et beaucoup ! Pas dans des livres probablement mais sur les « réseaux sociaux » certainement !

A ce triste diagnostic on peut ajouter une cause liée aux programmes . Quand on veut obliger un élève 1ere à lire « La condition humaine , » -simple exemple-, il ne faut pas espérer le voir prendre plaisir à ce qui est pour lui pur pensum.

Un enfant »normal », issu de parents »normaux » commence à lire dès la maternelle. Ses parents lui ont lu des livres depuis qu’il est bébé, ont joué avec lui à des jeux de société adaptés, il apprend ainsi les premiers rudiments de la symbolique : points sur les dés, dessins sur les cartes. Petit à petit il apprend à compter, puis le calcul, le déchiffrage. Si les parents mettent à sa disposition de nombreux livres, il y trouvera matière à rêver et à réfléchir. Faire la cuisine avec un enfant lui permet de comprendre comment on peut passer de l’écriture (la recette) à l’objet (le plat).

Parler avec ses enfants leur permet d’acquérir du vocabulaire, les aide à formuler leur pensée (je n’ai pas très bien compris ce que tu veux me dire).

Être présent à ses enfants, les aide à grandir.

Les parents sont tout à fait responsables de l’éducation de leurs enfants. L’école ne peut pas faire à leur place.

Ce dont vous parlez ne relève pas entièrement de l’éducation des enfants qui relève effectivement des parents, mais de leur instruction qui relève en grande partie des enseignants bien évidemment. Chacun a sa place, chacun dans son rôle. C’est une vraie profession que d’être parent, beaucoup ne le savent pas beaucoup aussi l’ont oublié. Ils démissionnent de leur profession de parents avant même de l’avoir commencée.

Langage et pensée sont étroitement liés. Un langage élaboré induira une pensée plus complexe, plus nuancée. Les livres informent et nous questionnent également, au delà du plaisir qu’ils peuvent procurer. D’où, la comprenette qui s’ensuit… ( enfin, qui devrait s’ensuivre ).

Savent-ils seulement parler ?

Bonjour Virginie. Vous nous tendez une perche, l’occasion de revenir sur cette faiblesse contemporaine de nos enfants et de certains adultes notamment « représentatifs ». Ils ne savent pas lire. Mais abordons-nous la difficulté par le bon bout ? Un parallèle, l’apprentissage d’une langue vivante. Fin du secondaire, une majorité d’élèves est nulle. Dans le passé, on commençait cet apprentissage par l’évocation des traditions du pays étudié. Quelle motivation ! Alors que l’on ne savait pas prendre un billet de train, demander la position des toilettes, commander un repas, quémander la fourchette qui nous manquait , ou donner l’heure à laquelle on souhaitait être réveillé, etc. Vous voyez où je veux en venir. Pour pénétrer un sujet, il faut motiver par la simplicité, le nécessaire vital. Revenons à la lecture. En priorité, ne faudrait-il pas commencer par déstructurer et expliquer ce qui construit la lecture, l’envie de lire ? Au commencement, le mot, le déchiffrer. « Inaptitude », je ne suis pas certain qu’à partir de la méthode globale les enfants soient en mesure de déchiffrer , d’entrée, ce simple nouveau mot. Ensuite, la signification du mot dans la phrase et ses variantes possibles. Ex : un pont. Ensuite la place du mot dans la phrase, son poids. Et enfin la phrase dans son contexte. D’entrée, inculquer ces quatre conditions comme on démontre un théorème applicable par la suite dans diverses situations. On passe ensuite aux applications. En premier lieu, ne pas effrayer mais motiver , illustrations par exemple. Puis textes distrayants, d’aventures, pour en venir à la réflexion, à la composition. Ce cheminement est-il accaparé et appliqué par les enseignants ? Commençons par l’application de la méthode syllabique, ce sera un premier progrès. Etendons le débat. L’apprentissage de la lecture nécessite des efforts. Les adultes se révèlent-ils exemplaires en matière d’efforts lorsqu’ils prêchent, face à leurs enfants, le possible travailler moins, lorsqu’ils sont continuellement pendus à leur smartphone ? Le loisir devenant prépondérant ? Ajoutons ce que vous évoquez, le sournois numérique qui invite à papillonner, et non tombons dans la superficialité institutionnalisée. Les nouvelles générations de « politiques » en sont l’image. Pas d’analyses approfondies, pas de visions à long terme. Que de l’instantané primaire. Voilà, voilà, Virginie. Quelques idées, certes dérangeantes pour celui installé dans sa routine ou celui taillé comme Jupiter, le je sais tout, plus rien à apprendre, « je suis moi « . Galéjade du moment Virginie mais sur fond de vérité. Une exaspération …. Bien, je laisse la place à d’autre contributeurs. Bonnes lectures Virginie. Bonne semaine et bon courage.

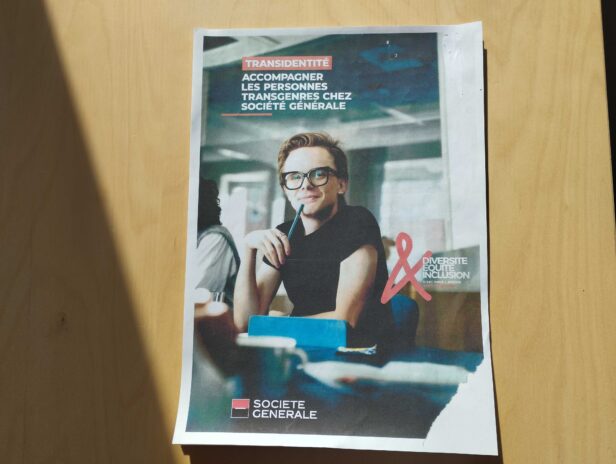

Il faudrait aussi que certains profs fassent aussi leur mea culpa. La scolarisation est obligatoire jusqu’à 16 ans. comment se fait il qu’on puisse lâcher des ados de cet age qui ont 10 ans d’école derrière eux et qui n’ont pas ete capables d’apprendre à lire, écrire et compter, à l’exemple de monsieur Delogu… Si le temps etait consacré à ces matières, pluyôt que d’ouvrir les portes à des « Drag queen » et apprendre à Jean-Pierre qu’il peut se faire appeler Claudine si l’envie lui en prend, on serait peut être meilleurs dans le classement PISA…

Merci ; en effet, il y a une profonde différence entre « graphosphère » et « vidéosphère » (cf Régis DEBRAY) > la lecture d’un quelconque ouvrage (technique, littéraire, essai, mode d’emploi,…) structure le cerveau et le fait travailler. Surtout quand on est jeune, et cela entretient la mémoire et le raisonnement chez les plus « anciens » (ou retraités dont je suis).

C’est comme le « par coeur » > on sait ses « tables » etc etc : c’est formateur. De nos jours, j’ai du mal à trouver pour les lire de « bons » articles, longs et instructifs : on nous propose des « vidéos »…

L’image rend passif (on réagit moins et on absorbe !), la lecture, la recherche, l’analyse permettent de penser et d’aiguiser le sens critique.

C’est comme les messages sur les réseaux d’opinions (ou « sociaux ») : il n’y a plus de verbe (ex : « Hommage à X…Émotion. Je suis de tout coeur avec vous. Respect ») > c’est du « charabia »…En clair, « y’en a marre » des vidéos !

Bon…vive la graphosphère (mais je radote, comme les « vieux » ou les retraités, dont je suis…).

Merci.

Faire lire un enfant est le travail des parents ..mon fils devait lire chaque soir une page et demie avant de dormir ..nous avons commencé par Oui oui .il a 54 ans et s’en souvient avec le sourire .

56 ans de lobotomisation des jeunes cerveaux .OBJECTIF reussi

Il ne suffit pas de lire encore faut-il comprendre ce qu’on lit et comme ils ne comprennent pas ils ne lisent plus, certains ont déjà du mal à comprendre le français et comme l’enseignement leur est adapté ça déclasse ceux qui pourraient faire mieux, mais le mot à retenir c’est l’égalité.