[ANIMAUX] L’incroyable histoire de l’animal et de ses droits

Les récents démêlés de la laie Rillette avec la procureur de Troyes et sa victoire devant le tribunal administratif nous rappellent que le monde animal et le monde juridique ont, plus souvent qu’on ne le croit, affaire l’un à l’autre. Le prouve aussi un volumineux ouvrage, Animal & Droit (620 pages, Éditions LexisNexis). Il regroupe les analyses d'une cinquantaine de spécialistes sous la direction de Claire Bouglé-Le Roux (maître de conférences en histoire du droit) et Nadège Reboul-Maupin (professeur de droit privé), toutes deux juristes de l’université de Paris-Saclay.

La sensibilité animale inscrite dans le marbre

La définition juridique de l’animal a évolué. Aujourd’hui, il n’est « ni une personne, ni un bien inerte insensible », écrit Laurent Godon (professeur de droit privé) ; en fin de compte, il s'agit d'« une figure un peu hybride ». Exit le concept absurde d’animal-machine (XVIIe-XIXe), la sensibilité animale est désormais acquise - retour au bon sens de nos pères.

La loi Grammont (première loi de protection animale) remonte à 1850, mais on en trouve des prémices en amont. Ainsi de la « truie de Montauban » en 1821, parturiente et molestée à coups de bâton. Son propriétaire porte plainte. « L’intention maligne » de l’agresseur va au-delà de l’atteinte aux intérêts matériels du propriétaire : l’animal devient victime. De telles décisions judiciaires, selon Claire Bouglé-Le Roux, « témoignent du lien fort entre propriétaire et animal, et entre juges et bêtes victimes, qui s’établit sur le terrain de la responsabilité, mais relève aussi du registre des émotions ».

Animal et protection pénale, animal dans le droit des affaires - fait-il partie du fonds de commerce ? -, où ne le trouve-t-on pas ? Il s’invite même dans les divorces où, parfois, se pose la question de la garde du chien ou du chat, voire d’un crocodile. « On peut s’en amuser ou être exaspéré, note Clara Bernard-Xémard (maître de conférences en droit privé), il n’empêche : ces requêtes traduisent l’attachement d’êtres humains à l’égard… de ceux que le droit qualifie, dans plusieurs codes, d’"êtres vivants doués de sensibilité". »

L’animalisme militant

Les associations animalistes et vegan poussent à la roue pour que les animaux soient reconnus comme des personnes. Aux États-Unis, l’ONG PETA a prétendu que Naruto, macaque femelle qui s’est prise en photo, pouvait bénéficier… du droit d’auteur et a attaqué le photographe humain qui vendait la photo. L’ONG a été déboutée. Si le photographe a pu se faire de l’argent en vendant ce selfie du macaque, la cour a jugé que PETA avait aussi tenté de se faire de l’argent grâce à l’animal et avait utilisé celui-ci pour faire avancer sa cause, explique Mélanie Clément-Fontaine (professeur de droit privé).

Les différents articles purement juridiques indiquent assez précisément où en est le combat animaliste dans son effort de faire progresser la cause animale - là où cela est légitime, mais aussi lorsqu’il brouille les frontières entre homme et animal. Cependant, l’ouvrage dépasse largement le domaine du droit. Transdisciplinaire, il s’équilibre avec l’histoire des idées, l’histoire tout court, la littérature et l’iconographie : les illustrations sont nombreuses et de qualité (peintures, affiches, caricatures…).

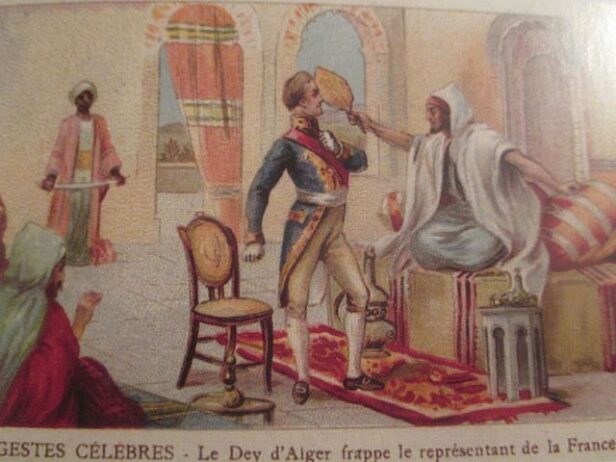

Un bestiaire ponctue le parcours : le rhinocéros, la tortue, le chien, l’hermine et bien d'autres, comme la girafe. Cadeau de prix envoyé par les souverains orientaux, celle-ci fut longtemps, en Occident, plus mythique qu’incarnée, nous dit Cédric Glineur (professeur d'histoire du droit). En 1826-1827, l’arrivée de la girafe offerte par le pacha d’Égypte à Charles X déclencha une « girafomania » et la bête se vit enrôler par les caricaturistes dans la contestation du pouvoir.

Maurice, le coq qui chantait

Une idée de la variété des thèmes abordés ? L’abeille napoléonienne, qui illustre « un certain modèle sociopolitique » d’ordre mécaniciste où chacun reste à sa place (Xavier Martin, professeur émérite d'histoire du droit). Mais aussi l’animal dans le droit canonique médiéval, par exemple : la chasse, sanglante et bruyante, est interdite au clerc tandis que la pêche, plus méditative, est admise (Alexandre Mimouni, maître de conférences en histoire du droit). On peut encore se pencher sur le coq Maurice - puisque nous avons commencé par la laie Rillette, terminons avec lui -, dont l’histoire, racontée par Nadège Reboul-Maupin, avait ému la France et la presse internationale : on lui reprochait de chanter bruyamment, le matin. La loi française a, depuis 2021, un article « visant à définir et protéger le patrimoine sensoriel des campagnes françaises ». Cocorico !

30 commentaires

Moi qui ai passé quarante quatre années de ma vie professionnelle autour des animaux, les chevaux pour être plus précis, je suis outré par ces demandes de reconnaissance de droits humains que l’on affecterait au monde animal. Faut-il être d’une stupidité qui dépasserait celle que l’on attribue à l’âne qui est beaucoup plus futé que ça… Tous ces gens de la ville qui croient que « l’amour est dans les prés » ne connaissent absolument rien de la Mère Nature, mais ce sont eux qui veulent nous imposer leurs règles de vie.

Donc, je dis non à à cet anthropomorphisme malsain qui dénature, à l’instar d’autres idées « wookistes », la nature humaine !… Respectons nos animaux, même ceux qui nous nourrissent, mais pas jusqu’à les mettre dans nos lits…

« Autour des chevaux »… peut-être, alors, dans le monde du hippisme ? Là où les chevaux subissent la maltraitance de l’accoutumance au mors et de la cravache, et où les juments poulinières ne sont que des usines à poulains.

Et rien sur l’abattage halal???

Hélas, on n’avance guère — pour ne pas dire pas du tout — et la religion de paix et d’amour a le dernier mot sur ce terrain-là également. Je suppose que vous connaissez l’OABA (Œuvre d’Assistance aux Bêtes d’Abattoir) qui met régulièrement à jour la liste des abattoirs qui pratiquent systématiquement l’étourdissement des animaux.

Monsieur MARTIN, merci de cet édito. Le goéland, animal protégé grâce aux bienfait de l’Union Européenne à t’il le droit: de piailler de bonne heure matin et de me réveiller, de vouloir s’accoupler et de fonder un domicile sur le toit de ma résidence, d’y faire ses déjections et ,comme ces dernières contiennent des graines, de transformer ledit toit et ses cheminées en plantation, avec toutes les conséquences nuisibles qu’elles entraînent, tant au plan esthétique que fonctionnel. Je vous remercie , par avance de votre réponse, que le cas échéant je pourrai transmettre au maire qui , dans l’immédiat, se refuse à bouger, débordé qu’il doit être comme tous les édiles français